Квантовая механика — штука странная, не правда ли? Мир на самом крошечном уровне ведет себя так, будто начитался научной фантастики: частицы, которые одновременно и волны, объекты, связанные невидимыми нитями на расстоянии, и реальность, которая, кажется, зависит от того, смотрим мы на нее или нет.

И вот на фоне столетия этой удивительной теории возникает вопрос: а могли ли древние греки, ну, скажем, Демокрит с его атомами, нащупать что-то похожее?Звучит как заманчивый сюжет для альтернативной истории, но давайте будем честны: между идеей «все состоит из неделимых кусочков» и полноценной квантовой механикой — пропасть. И дело не только в отсутствии лазеров и ускорителей частиц в античной Греции.

Философские зерна… или сорняки?

Да, Демокрит говорил об атомах и пустоте. Это был колоссальный прорыв для своего времени! Представить, что все многообразие мира — от камня до звезды — состоит из одних и тех же базовых «кирпичиков». Но его атомы были, по сути, просто очень маленькими, неизменными шариками. Классическими, предсказуемыми.

А тут еще и Парменид со своей идеей, что Вселенная — это нечто единое и неподвижное. Движение? Иллюзия! Демокрит, конечно, отверг идею неподвижности (иначе как бы атомы двигались в пустоте?), но сама мысль о некой фундаментальной, неизменной основе реальности глубоко укоренилась. Мир меняется на поверхности, но суть его — статична. Понимаете, к чему я? Это очень далеко от квантовой «текучести», от мира, где все постоянно взаимодействует и меняется.

Был, правда, Гераклит, который твердил про «все течет, все изменяется». Его взгляд на мир как на процесс, на постоянный поток, кажется куда ближе к квантовым идеям о взаимодействиях и отношениях. Но, увы, история пошла по пути Демокрита и Парменида. Почему? Возможно, потому что идея неизменных «кирпичиков» была проще для понимания и описания доступными тогда средствами. Описывать постоянный поток и взаимосвязи без математики и экспериментальной базы — задачка, мягко говоря, нетривиальная.

Чего не хватало в «научном ящике»?

Предположим, греки были бы гениями прозрения и ухватили бы саму идею квантования или дуализма. Что дальше? А дальше им понадобился бы инструментарий, которого просто не существовало.

- Электромагнетизм: Понимание того, что свет — это электромагнитная волна, пришло лишь в XIX веке с Максвеллом. Без этого как объяснить фотоэффект (привет, Эйнштейн!) или понять, что «атом» — это не просто шарик, а сложная система с зарядами? Греки знали статическое электричество от янтаря, но это капля в море.

- Теория поля: Идея о том, что пространство не просто пустота, а заполнено полями (гравитационным, электромагнитным), которые переносят взаимодействия — это Фарадей, XIX век. Квантовая механика без полей? Немыслимо.

- Статистическая механика: Как описать поведение огромного числа частиц (например, в газе)? Классика пасовала. Больцман в XIX веке применил вероятностные методы. И хотя поначалу это считали лишь «приближением», сама идея оперировать вероятностями, а не точными траекториями, подготовила почву для квантовой неопределенности. Для греков же вероятность была скорее синонимом незнания или воли богов.

- Экспериментальные данные: Самое главное! Наука движется вперед, когда теория сталкивается с фактами, которые она не может объяснить.

Когда теория упирается в стену

Именно это и произошло в конце XIX века. Классическая физика была прекрасна, описывала движение планет и маятников, но споткнулась о несколько «мелочей»:

- Излучение черного тела: Почему раскаленные предметы светятся определенным образом? Классические формулы предсказывали «ультрафиолетовую катастрофу» — бесконечную энергию на коротких волнах. Бред же! Планк в 1900 году смог решить проблему, лишь предположив, что энергия излучается порциями — квантами. Сначала это посчитали математическим трюком, не более.

- Спектроскопия: Газы при нагревании излучают свет на строго определенных частотах — как уникальный штрихкод. Почему? Модель атома Бора (1913), где электроны могли занимать лишь определенные орбиты (энергетические уровни), объяснила это для водорода. Снова квантование! Но уже для гелия модель давала сбой.

Вот он, настоящий двигатель прогресса — кризис! Данные, которые кричали: «Старые идеи не работают! Нужно что-то совершенно новое!» У древних греков такого кризиса просто не могло возникнуть — у них не было ни данных, ни теорий, которые могли бы в этот кризис войти.

Прыжок через пропасть интуиции

И вот 1925 год. Гейзенберг, Борн, Йордан. Что они сделали? Не просто добавили пару «квантовых заплаток» на старую физику. Они совершили концептуальный переворот.

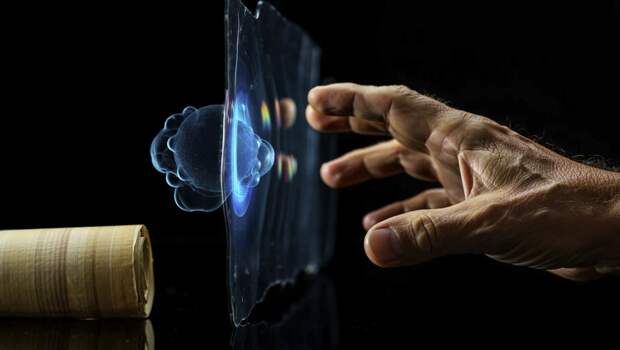

Главное: отказ от наглядных образов. Забудьте про аккуратные шарики-электроны, летающие по орбитам как планеты. Вместо этого — математика, матрицы, описывающие вероятности и взаимосвязи того, что мы можем измерить (те самые спектры!). Реальность оказалась не такой, какой мы ее интуитивно представляем.

Представляете, какой шок? Отказаться от детерминизма, от идеи, что все можно точно предсказать, если знать начальные условия. Принять, что на фундаментальном уровне миром правит вероятность. Для греков, где случайность — это вмешательство богов, или для Ньютона, чей мир был подобен часовому механизму, такой шаг был бы… ну, просто немыслим. Даже Эйнштейн, как мы знаем, до конца жизни сопротивлялся этой идее («Бог не играет в кости»).

И тут еще один важный момент: появление теоретической физики как отдельной дисциплины, особенно в Германии конца XIX — начала XX века. Эти ученые были готовы следовать за математикой туда, куда не решалась ступить интуиция, основанная на повседневном опыте. Они строили модели не «по образу и подобию» видимого мира, а так, чтобы они соответствовали экспериментальным данным, какими бы странными ни были выводы.

Так когда же «на самом деле» родилась квантовая теория?

Казалось бы, ответ очевиден — 1920-е годы. Но… некоторые скажут, что даже тогда это было только начало. Идея квантов Планка была лишь первым шагом. Матричная механика Гейзенберга — огромный скачок. Но полное принятие и понимание (если это слово вообще применимо к квантовой механике) пришло еще позже.

Вспомним тесты Белла в 1960-х, которые экспериментально доказали, что квантовая странность — не плод нашего незнания («скрытых переменных»), а реальное свойство мира. Последние «лазейки» в этих тестах закрыли, как говорят, лишь в 2015 году! Так может, мы отмечаем не столетие, а всего лишь первое десятилетие по-настоящему доказанной квантовой реальности? Забавная мысль, не так ли?

Вместо заключения

Так могли ли древние греки изобрести квантовую теорию? Почти наверняка нет. Не потому, что им не хватило ума или воображения. Им не хватило веков научного развития: накопленных знаний (особенно в электричестве и магнетизме), математического аппарата, экспериментальных инструментов и, главное, тех самых необъяснимых данных, которые заставили физиков XX века пересмотреть сами основы мироздания.

История науки — это не только прозрения гениев, но и долгий, кропотливый путь накопления знаний и инструментов. Иногда, чтобы совершить революцию, нужно сначала построить тот самый мир, который она потом перевернет с ног на голову. Древние греки заложили фундамент рационального познания, но до квантовых высот было еще очень, очень далеко.

Свежие комментарии