Советские бойцы ведут уличный бой на окраине Кёнигсберга. 3-й Белорусский фронт

Предыстория

Штурм Восточной Пруссии, которая была стратегическим плацдармом Третьего рейха, советские войска начали ещё в октябре 1944 года. Тогда войска 3-го Белорусского фронта под командованием Черняховского провели Гумбиннен-Гольдапскую операцию (Первый штурм Восточной Пруссии; Часть 2; Часть 3). Красная Армия смогла пробить несколько мощных рубежей обороны противника и добиться глубокого продвижения в Восточной Пруссии.

Однако главную задачу — разгромить группировку противника и взять Кёнигсберг — выполнить не удалось. Противник, опираясь на сильную оборону и развитую сеть коммуникаций и аэродромов, оказывал упорное и умелое сопротивление. Стало ясно, что для реализации поставленной задачи требовалось сосредоточение более мощной группировки сил и средств.

Немецкие солдаты и ЗСУ Sd.Kfz. 251/17 на марше в Восточной Пруссии. Февраль 1945 г.

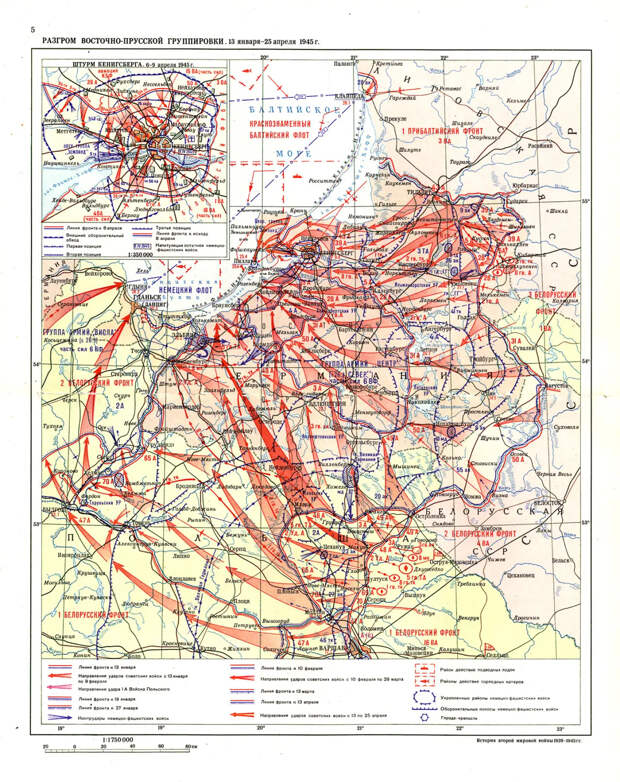

13 января 1945 года начался второй штурм Восточной Пруссии (На Кёнигсберг! Штурм Восточно-Прусской «крепости»). Стратегическая наступательная Восточно-Прусская операция должна была решить задачу разгрома мощной группировки противника в Восточной Пруссии и Северной Польше, чтобы открыть путь Красной Армии на берлинском направлении.

Восточная Пруссия имела для Германской империи огромное значение. Этот регион был историческим ядром Германии, прусские дворяне издавна составляли военно-управленческую элиту государства. Восточная Пруссия издавна была военным плацдармом для «Натиска на Восток». Для реализации агрессивных, экспансионистских устремлений Восточную Пруссию использовали в 1939 и 1941 гг., когда Третий рейх атаковал Польшу и Советский Союз.

После того как гитлеровская Германия стала проигрывать Вторую мировую войну, Пруссия стала мощной цитаделью, огромным укрепрайоном на пути Красной Армии. В 1943 году, после тяжелейших поражений под Сталинградом и Курском, Восточная Пруссия вошла в стратегическую зону обороны. В неё входила огромная территория от Балтийского моря и Восточной Пруссии до Венгрии и Дуная с системой оборонительных сооружений глубиной до 600 км. Восточная Пруссия имела большое военно-стратегическое и экономическое значение для Германии. Германское командование приказывало удерживать Восточную Пруссию любой ценой.

В Восточно-Прусской операции участвовали войска 3-го Белорусского и 2-го Белорусского фронтов (3-й и 2-й БФ). Первый этап операции был успешно выполнен. Войска 2-го БФ под началом Рокоссовского вышли к морю, отсекая Кёнигсберг от остальной Германии. К концу января войска 3-го БФ обошли Кёнигсберг с юга и севера, очистили от противника значительную часть Земландского полуострова. Левое крыло фронта захватило район Мазурских озёр.

Красная Армия нанесла тяжелейшее поражение стратегической группе армий «Центр» (преобразованной в ходе битвы в группу армий «Север»). Главные оборонительные линии врага и его крепости, кроме Кёнигсберга и Хейльсбергского укрепрайона, пали. Разбитые войска восточно-прусской группировки вермахта утратили сухопутную связь с Германией. Кёнигсберг был осаждён советскими войсками. Большая часть Восточной Пруссии была захвачена русскими войсками.

Вражеская группировка была расчленена на три изолированные группы. На Земландском полуострове продолжали драться несколько немецких дивизий. В районе Кёнигсберга осталось пять дивизий и гарнизон крепости. Самая сильная группа — около 20 дивизий, были прижата к балтийскому побережью юго-западнее Кёнигсберга, в районе Браунсберг — Хейльсберг.

Германское командование собиралось продолжить борьбу. В Берлине надеялись надолго сковать советские войска под Кёнигсбергом, который считали неприступной крепостью. Изолированные группы войск планировали объединить и восстановить сухопутную связь с остальной Германией. Поэтому Красной Армии необходимо было совершить ещё одно мощное усилие, чтобы уничтожить врага в Кёнигсберге.

После успешного завершения 1-го этапа Восточно-Прусской операции войска 2-го БФ стали решать задачу ликвидации восточно-померанской группировки противника (Операция «Солнцестояние»; «Взгляд на карту просто вызывает ужас»). Завершить операцию по уничтожению восточно-прусской группировки вермахта должны были решить войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийских фронтов.

Бойцы РККА на марше в наступлении на Кёнигсберг. Солдаты стоят и сидят на станинах 76,2-мм дивизионного орудия ЗИС-3, буксируемого на конной тяге

Растенбургско-Хейльсбергская операция

10 февраля 1945 года начался второй этап Восточно-Прусской операции. Красная Армия начала операции по уничтожению прижатых к Балтийскому морю сил врага: оперативной группы «Земланд» (войска 3-й танковой армии, управление которой было эвакуировано в Померанию, в резерв группы армий «Висла») и 4-й армии.

Группа «Земланд» располагалась на Земландском полуострове и в районе Кёнигсберга. 4-я немецкая армия занимала плацдарм на побережье к югу от Кёнигсберга протяжённостью около 180 километров по фронту и в 50 километров в глубину, опираясь на сооружения Хейльсбергского укреплённого района. Этот укрепрайон был самым мощным в общей системе «Восточно-прусской крепости». Хейльсбергский укрепрайон имел более 900 железобетонных огневых сооружений, а также множество дзотов (дерево-земляных оборонительных сооружений), противопехотных и противотанковых заграждений, укреплений.

Вся восточно-прусская группировка вермахта насчитывала 32 дивизии (включая 2 танковые и 3 моторизованные), 2 группы и 1 бригаду. Из них в состав 4-й армии входило 23 дивизии, 2 группы, 1 бригада, 2 отдельных полка и большое количество отдельных батальонов, частей фольксштурма (ополчения) и вспомогательных, тыловых войск.

Немецкое десантное судно Typ Pilabo 41 (Pionier Landungsboot) номер 339 входит в гавань Пиллау (ныне Балтийск). На борту судна — вывезенные из Хайлигенбайльского котла беженцы и армейские обозы

Немецкая группировка была в тяжёлом положении. Три немецких группы не имели сухопутной связи с Германией, были изолированы друг от друга и прижаты к морю. Войска испытывали большие проблемы в снабжении всем необходимым. В особенно трудном положении была кёнигсбергская группа войск. Воздушное снабжение в результате активных действий советских ВВС было сорвано.

Гарнизон Кёнигсберга могли снабжать только через порты, которые располагались в районе побережья залива Фришес-Хафф. Связь по Балтийскому морю с северными районами Германии шла через Пиллау, Розенберг, Бранденбург и Кёнигсбергский морской канал. Полностью блокировать морские пути снабжения восточно-прусской группировки советским войскам не удалось. Хотя морские коммуникации находились под сильным воздействием советских ВВС и флота.

Высшее немецкое командование поставило перед войсками восточно-прусской группировки задачу защищать занимаемые рубежи до последнего, сковывая крупные силы противника. При этом главное значение придавали обороне Кёнигсберга и Пиллау. Немецкая группировка в районе Кёнигсберга должна была сковать крупные силы Красной Армии, чтобы они не могли действовать на главном (берлинском) направлении. Чтобы усилить оборону Кёнигсберга, группа «Земланд» должна была провести деблокирующую операцию, соединив две части восточно-прусской группировки.

Советская Ставка, перед завершением боевых действий в Восточной Пруссии, провела некоторую перегруппировку сил. В состав 1-го Прибалтийского фронта под командованием Баграмяна из состава 3-го БФ включили 43-ю, 39-ю и 11-ю гвардейскую армии, 1-й танковый корпус и другие соединения и части. Соединения 1-го Прибалтийского фронта, которые воевали в Курляндии, кроме 3-й воздушной армии, были переданы во 2-й Прибалтийский фронт. Войска Баграмяна получили задачу уничтожить на первом этапе наступления земландскую, а затем кёнигсбергскую группировки врага.

В составе 3-го БФ под началом Черняховского (после его гибели 18 февраля 1945 г. фронт возглавил Василевский) остались 5-я, 28-я, 31-я и 2-я гвардейская армии, 1-я воздушная армия и 2-й гвардейский танковый корпус. Из состава 2-го БФ 3-му Черняховскому передали 50-ю, 3-ю и 48-ю армии, 5-ю гвардейскую танковую армию. Всего 3-й БФ имел 63 дивизии. Армии Черняховского должны были уничтожить хейльсбергскую группировку врага. Операцию сухопутных войск поддерживал Балтийский флот, который должен был наносить удары по вражеским портам, атаковать транспорты и конвои противника, ставить минные заграждения.

Командование 3-го БФ решило нанести удары по хейльсбергской группировке противника по сходящимся направлениям. 5-я гвардейская танковая армия под командованием Вольского должна была оттеснить немецкие войска от залива Фришес-Хафф и не дать им сбежать на косу Фрише-Нерунг. Авиация 1-й воздушной армии при поддержке авиации Балтийского флота и 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта должна была громить тылы врага, прервать немецкие коммуникации и не дать немцам эвакуироваться по морю.

Колонна советских танков Т-34-85 на подступах к Кёнигсбергу

Колонна советских САУ ИСУ-152 на подступах к Кёнигсбергу

Наступление 3-го БФ проходило в сложных условиях. Войска вели тяжёлые бои в течение месяца и устали, были обескровлены. Пополнений почти не было, так как все основные резервы шли на берлинское направление. В начале февраля вернулась зима — начались сильные метели и снегопад. Снежный покров увеличился до 20-50 см. Температура упала до минус 15-20 градусов. Передвигаться стало сложно. Пришлось создать специальное подразделение по расчистке путей. Затем в середине февраля началась оттепель. Метели чередовались с дождями. Грунтовые дороги размокли, как и аэродромы, не имеющие твёрдого покрытия.

Немецкая группировка, опирающаяся на Хейльсбергский укрепрайон, продолжала оказывать ожесточённое сопротивление. Расчленить группировку врага на части не удалось. Немцы маневрировали, отходили на промежуточные оборонительные рубежи, контратаковали, не давая себя обойти и окружить. При этом немцы разрушили многие гидротехнические сооружения (дамбы, каналы, насосные станции), затопив ряд местностей, что создало наступающим войскам дополнительные сложности. Поэтому темпы движения советских войск были крайне низкими — 1,5-2 км в сутки.

18 февраля погиб командующий фронтом Иван Данилович Черняховский. С 21 февраля фронт возглавил Василевский. С 10 по 21 февраля советские войска продвинулись на правом крыле на 15-20 км, в центре — на 60 км, на левом крыле — на 10 км. Немецкий плацдарм сократился примерно вдвое, по фронту до 50 км и в глубину до 15-25 км. Однако немецкие войска продолжали оказывать упорное сопротивление.

Батарея советских 152-мм гаубиц МЛ-20 ведёт огонь по противнику в Восточной Пруссии. Февраль 1945 г.

Немецкий контрудар в районе Кёнигсберга

Войска Баграмяна также не достигли нужных результатов, ведя упорные бои на двух направлениях. Поэтому Ставка приказала не распылять силы и сосредоточить усилия на разгроме группы «Земланд». При этом Кёнигсберг продолжали блокировать достаточные силы.

Тем временем германское командование подготовило контрнаступление. Немецкие войска с Земландского полуострова должны были нанести сильный контрудар по советским войскам, которые действовали западнее Кёнигсберга, деблокировать город, создав сухопутную связь между портом Пиллау и Кёнигсбергом. К югу от Кёнигсберга немцы планировали расширить коридор, связывающий крепость с хейльсбергской группировкой.

17 февраля Гитлер приказал ускорить наступление, нанеся два встречных удара с Кёнигсберга и Земландского полуострова. Из района Пиллау сухопутные войска должны были поддержать корабли и плавучие батареи. Из Курляндии на Земландский полуостров перебросили 93-ю пехотную дивизию.

19 февраля, за день до начала нового советского наступления, немцы нанесли внезапный контрудар. Первый удар из района Земландского полуострова нанесли 3 пехотные дивизии и несколько отдельных частей и подразделений при поддержке 70 танков и морской артиллерии. Второй удар нанесли из Кёнигсберга 2 танковые и 1 одна пехотная дивизии при поддержке крепостной артиллерии.

Немецкие позиции на подступах к Кёнигсбергу. Надпись гласит: «Мы отстоим Кёнигсберг». Пропагандистское фото. Март 1945 г.

После трёх дней яростных боёв вермахт смог оттеснить советские войска и создать коридор между Кёнигсбергом и Земландским полуостровом. Этот успех позволил Кёнигсбергу продержаться ещё два месяца. Удача немецких войск объясняется ошибками советского командования, которое не ожидало такого сильного удара от, казалось бы, уже разбитого противника. В результате бдительность войск притупилась, разведку организовали неудовлетворительно. Также войска 1-го Прибалтийского фронта испытывали большую нехватку боеприпасов (0,3-0,4 боекомплекта), танков и противотанковых средств.

Ставка немедленно отреагировала на эту неудачу. Стало очевидно, что советские фронты не могут эффективно вести наступательные действия сразу против трёх вражеских группировок. Необходимо единое руководство и тщательная подготовка операции. С 24 февраля 1-й Прибалтийский фронт упразднили. Его войска, которые образовали Земландскую группу, включили в 3-й БФ. Баграмян был назначен заместителем комфронта и командующим Земландской группой войск. Эта мера имела большое значение в последующем успехе советских войск.

Батарея советских 122-мм гаубиц М-30 ведёт огонь по противнику в Восточной Пруссии. 3-й Белорусский фронт

С 22 февраля по 12 марта советские войска готовились к новому наступлению. Шло пополнение соединений и частей, подвозили боеприпасы и другие военные материалы. Разведка изучала позиции врага. Авиация наносили удары по немецким войскам, долговременным укреплениям, портам, аэродромам и транспортам на море. Дальнобойная артиллерия наносила удары по порту Пиллау.

Германское командование по-прежнему старалось удержать занимаемые позиции, сковать как можно больше советских войск. Подвозили вооружение, боеприпасы, горючее и продовольствие. Особенно старались укрепить 4-ю полевую армию. К этому моменту немецкая группировка в Восточной Пруссии насчитывала около 30 дивизий, не считая отдельных полков, батальонов и вспомогательных войск, ополчения. Из них 11 дивизий обороняли Кёнигсберг и Земландский полуостров, и около 19 дивизий составляли хейльсбергскую группировку (южнее Кёнигсберга).

Сапёры 2-го Белорусского фронта наводят переправу через реку юго-западнее Кёнигсберга

Ликвидация хейльсбергской группировки

После того как Василевский полностью возглавил операцию по разгрому противника в Восточной Пруссии, он решил временно приостановить наступление на Земландском полуострове и сосредоточить усилия на уничтожении наиболее мощной хейльсбергской группировки. По немецкой группировке решили нанести два одновременных удара с востока и юго-востока в общем направлении на Хайлигенбайль, чтобы расчленить и уничтожить по частям вражескую группу войск.

Затем планировали перегруппировать силы и нанести поражение немецким войскам в Кёнигсберге и на Земландском полуострове. Авиация двух воздушных армий должна была поддержать наступление сухопутных войск. Советская Ставка утвердила этот план.

13 марта советские войска возобновили наступление. Наибольшего успеха Красная Армия добилась в полосе между Кёнигсбергом и рекой Фришинг. Здесь наши войска прорвались к морю, перерезав шоссе Кёнигсберг — Эльбинг, окончательно изолировав 4-ю немецкую армию от столицы Восточной Пруссии.

Советские военнослужащие осматривают уничтоженные ударом штурмовиков колонну немецких обозов с артиллерией на полуострове Бальга (Хайлигенбайльский котёл) в Восточной Пруссии. Март 1945 г.

Немецкий легкий разведывательный танк Aufklärungspanzer 38 (t), разбитый ударом советских штурмовиков Ил-2 в районе населённого пункта Кальхольц. Хайлигенбайльский котёл. Вероятно, машина принадлежала разведбату дивизии «Великая Германия». Только у этого соединения были на вооружении такие машины в Восточной Пруссии. Март 1945 г.

В ходе ожесточённых боёв наши войска к 19 марта продвинулись на 15-20 километров. Плацдарм немецкой группировки уменьшился до 30 км по фронту и 7-10 км в глубину. Ситуация для гитлеровцев была критической. Плацдарм полностью простреливался советской артиллерией и тяжёлыми миномётами. Поскольку на ограниченном пространстве было сконцентрировано огромное количество оружия, техники и живой силы, каждый советский снаряд, мина и бомба приносили результат. Шло истребление немецких войск.

Большую роль в этих боях сыграла советская авиация. Бомбардировщики наносили удары по опорным пунктам врага, ночные бомбардировщики По-2 продолжали бомбить боевые порядки немцев и ночью. Штурмовая авиация работала весь день, атакуя живую силу и технику немецкой группировки.

Аэрофотосъёмка удара советских бомбардировщиков Пе-2 по немецким позициям на Кальхольце (одноимённый мыс и деревня на полуострове Бальга)

20 марта 1945 г. германское командование было вынуждено принять решение об эвакуации 4-й армии в район Пиллау. По данным немцев, в 4-й армии было ещё около 150 тыс. солдат и офицеров. Такого количества свободных транспортных средств не было, поэтому немецким солдатам приходилось зарываться в землю и продолжать драться. 25 марта германское командование приказало 4-й армии продолжать оборону занимаемого плацдарма, особенно в районе полуострова Бальга. Выполнить этот приказ 4-й армий уже не могла, она разваливалась.

Советские войска на нескольких участках вышли к морю, разделив хейльсбергскую группировку на несколько отдельных частей. Началась зачистка побережья залива от изолированных групп врага. Немецкие войска пробивались к заливу и пытались добраться до косы Фрише-Нерунг. Однако только незначительная часть разбитой немецкой армии (около 5 тыс. солдат) смогли прорваться на косу Фрише-Нерунг и в Пиллау. Так в Пиллау был эвакуирован штаб 4-й армии. К 26 марта немцы продолжали удерживать только небольшой плацдарм на полуострове Бальга. Через три дня остатки 4-й немецкой армии были добиты.

Захваченный советскими войсками немецкий авиаремонтный завод под Хайлигенбайлем (ныне Мамоново Калининградской области). На переднем плане в ангаре стоят фюзеляжи истребителей Фокке-Вульф Fw 190. Март 1945 г.

Таким образом, войска 3-го Белорусского фронта преодолели мощные рубежи Хейльсбергского укреплённого района и полностью разгромили 4-ю немецкую армию. Только с 13 по 29 марта 1945 года наши войска уничтожили более 93 тыс. и взяли в плен более 46 тыс. солдат и офицеров врага. Было захвачено большое количество оружия, техники, включая около 5 тыс. орудий и миномётов. Так закончилась битва по ликвидации хейльсбергской группировки противника, которая продолжалась 48 суток.

После уничтожения хейльсбергской группировки противника Ставка упразднила управление и штаб Земландской группы войск, который вошли в непосредственное подчинение командования фронта. Теперь армии Василевского должны были ликвидировать кёнигсбергскую группировку, взять столицу Восточной Пруссии, а затем очистить Земландский полуостров с крепостью и портом Пиллау.

Советские бомбардировщики Пе-2 наносят удар по немецкому аэродрому Нойтиф (на окраине Пиллау, ныне город Балтийск Калининградской области)

Советские штурмовики атакуют немецкий торпедный катер в заливе Фришес-Хафф. Апрель 1945 г.

Продолжение следует…

Свежие комментарии