Бухара – сердце Мавераннахра

Чума как пролог к арабским завоеваниям

Продолжим поднятую в статье «Люди в белых одеждах, или Влияние манихейства на становление ислама в Средней Азии» тему. В данном материале речь пойдет о влиянии на ислам – точнее сказать, на такое его направление, как суфизм – в регионе замешанного на шаманизме тенгрианства. Для этого немного раздвинем географию повествования, включив в него Юго-Западную Сибирь.

Она, равно как и часть Средней Азии – Мавераннахра, – незадолго до арабского вторжения входила в состав Западно-Тюркского каганата, разгромленного войсками империи Тан, вступившей с халифатом в борьбу за преобладание в данных стратегически важных регионах, обеспечивавших контроль над Великим шелковым путем и в целом связующих Восток и Запад. Исход противостояния в пользу арабов решила Таласская битва 751 г., сделавшая торжество ислама неизбежным на пространстве от Амударьи до Синьцзяна.

Шаг в сторону от темы – и да простят автора уважаемые читатели, но слишком много ныне спекуляций на предмет арабских завоеваний, связанных с другой битвой и в ином конце континента – при Пуатье 732 г. В случае победы арабов никакой исламизации Аквитании и юга тогдашнего Франкского королевства не случилось бы, как и экспансия к берегам Сены не началась, ибо не стоит путать локальный грабительский набег с масштабным завоеванием. В случае победы над Мартеллом география Реконкисты разве что немного расширилась, а сама она заняла бы больше времени.

В свою очередь Таласская битва, в отличие от сражения при Пуатье, привела к глобальным геополитическим, религиозным и культурным последствиям.

Возвращаемся в Мавераннахр и на Юго-Запад Сибири. Напомним сказанное в упомянутой статье: уже в век своего основания, сокрушив ослабленную длительными войнами с Восточно-Римской империей державу Сасанидов, арабы силой оружия стали насаждать рожденную в аравийских песках религию в бассейне Амударьи.

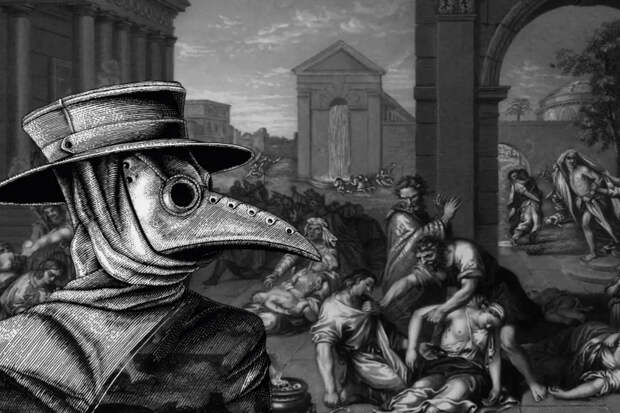

На картине отражены события, связанные с эпидемией чумы в позднее Средневековье, однако вряд ли они отличались от того, что происходило в эпоху Юстиниана

Их успехам способствовала также Юстинианова чума, страшной косой прошедшая по империи, нанесшая мощный удар по ее демографии, в немалой степени предопределив победу арабов. Об убыли населения в процентном отношении на пространстве от Британии до Египта по сей день в научном сообществе ведутся дискуссии, но в любом случае потери носили существенный характер и не были в полной мере восполнены к середине VII столетия.

Новый облик Мавераннахра, или Метод крута и пряника

На захваченных территориях – как правило, в культурном плане более развитых, нежели Аравия – завоеватели использовали метод кнута и пряника. Первый известен – джизья, то есть налог, который платили немусульмане. А вот пряник выражался, по словам востоковеда Ш. А. Ёвкочева, в том числе и в двух дирхемах, получаемых новообращенными мусульманами при посещении мечети.

Разумеется, это был не единственный пряник, но примечательный и поэтому достойный упоминания, свидетельствующий: столь часто отмечаемая в литературе религиозная ревность арабов неплохо уживалась в их мировоззрении с прагматизмом.

На первых порах

новое учение, – пишет востоковед Л. Л. Абаева, – распространилось среди знати, большинство простолюдинов оставались буддистами и шаманистами.

Довольно типичная картина: элита либо уничтожается завоевателями, в иных случаях насильственным образом переселятся на другие территории либо старается приспособиться к новым реалиям, что порою инициируется и самими новыми хозяевами, нуждающимися в подготовленном управленческом аппарате.

Податное население на первых порах захватчиков интересует прежде всего как источник либо дешевой рабочей силы, либо как кормовая и налоговая база.

Соответственно, и понимание ислама знатью представляло собой своего рода гремучую смесь с тенгрианством, точнее – с культом «Улуг Тангри» («Великого Созидателя»), распространенного в том числе под влиянием Западно-Тюркского каганата. Подобный синтез был свойственен главным образом кочевникам-киргизам.

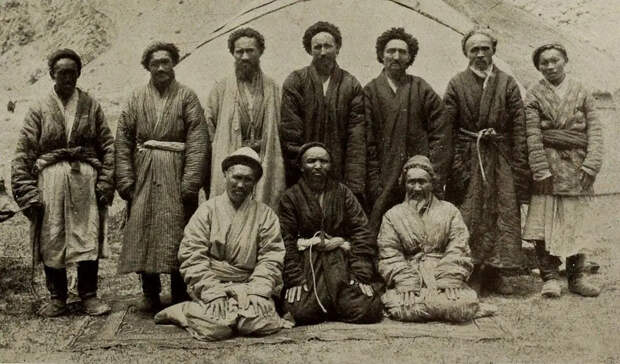

Киргизы. Позапрошлый век

Сами ортодоксальные мусульмане еще в XVIII в. называли их «кафирами», то есть «неверными», поскольку, по словам востоковеда К. А. Кудаярова:

Вопреки требованиям мусульманского духовенства киргизы с размахом отмечали зороастрийский праздник Нооруз.

Вспоминается по аналогии в этой связи упомянутое в прошлой статье бурное отмечание воронежцами праздника «Ярило», обличенное святым Тихоном Задонским.

И если ортодоксальный ислам распространялся среди кочевников со скрипом, – например, в киргизском языке практически нет ни персидских, ни арабских слов, – то суфизм, напротив, довольно быстро обрел популярность.

Причина в следующем:

Если представители ортодоксального ислама признавали Бога отдельно от материального мира и выше его, то суфии же утверждали, – пишет К. А. Кудаяров, – что отдельно от Бога ничего не существует и существовать не может.

Суфии делали, по словам исследователя, акцент на концепции «единства бытия». А она в свою очередь имела

параллели в тенгрианско-шаманских конструкциях о единстве мира, в частности, его сквозном, трехчастном делении на Верхний, Средний и Нижний миры. Аналогичное по типологии своеобразное трехуровневое деление (Абсолют, Имена, феноменальный мир) существовало и в суфизме.

В каком-то смысле речь может идти о присущих суфиям и близких язычникам пантеистических воззрениях. Понятно, что тезис о пантеистическом мировоззрении по меньшей мере в отношении некоторых суфиев, особенно интеллектуалов, чье становление происходило в рамках персидской культуры с ее зороастрийским фундаментом, носит спорный характер. Правда, подобного рода взгляд на суфизм был присущ ряду ученых, например немецкому исследователю XIX в. Ф. А. Толюку, написавшему работу «Суфизм, или пантеистическая теология персов».

Впрочем, не будем забираться в теологические дебри. Для нас важно, что суфии не менталитет тех же кочевников старались поменять, а скорее адаптировать ислам под представления новой своей паствы, как-то связать веру Аллаха с культом Тенгри. И у них в целом получилось.

В данном случае суфии схожи с раннехристианскими миссионерами, проповедовавшими среди германских племен, для которых война была естественным состоянием. И идти к ним с Нагорной проповедью представлялось делом непростым. А вот поведать о Христе как о Боге военной победы выглядело более убедительным. К тому же подобные представления о Спасителе вполне укладывались в языческое мировоззрение германцев, что позже нашло отражение в военной этике и культуре рыцарских орденов и рыцарства в целом.

Стоит отметить и обратный процесс взаимовлияния шаманизма на суфийские ордена – например, созданный в XII в. поэтом и философом Ахмедом Ясави (1103–1166) суфийский орден Ясавия.

Отличительной особенностью ордена, – пишет К. А. Кудаяров, – явилось то, что в нем впервые, возможно под влиянием шаманской практики тюркских народов, был введен громкий зикр и к нему были допущены женщины.

Зикр – многократное произнесение вслух молитвенной формулы, прославляющей Аллаха.

Расположенный на территории Казахстана возведенный по приказу Тамерлана мавзолей Хаджи Ахмеда Ясави

Укоренению в кочевой среде суфизма отчасти способствовало монгольское нашествие, нанесшее мощней удар по городской мусульманской культуре сложившегося в XI столетии государства Хорезмшахов – культуре, оставшейся в истории Средневековья как «золотой век ислама».

Под сенью Ясы, или Суфизм в улусе Чагатая

С приходом монголов основанные на шариате нормы поведения среди простого населения и особенно кочевников в еще большей степени нивелируются, чему способствовала политика Чагатая – второго сына Чингисхана и его любимой жены Бортэ.

Земли Мавераннахра вошли в выделенный ему отцом улус.

Его безжалостная, – пишет востоковед Г. М. Ачилова, – политика по отношению к мусульманам и неукоснительное соблюдение Великой Ясы (уложения Чингисхана) способствовали относительно длительному сохранению традиций кочевых монголов в Средней Азии. Эта система, заложенная Чагатаем, действовала вплоть до начала XIV в.

Обращает на себя внимание отличие подобной политики от осуществлявшейся в улусе Джучи, где ислам довольно быстро, хотя и не сказать, что безболезненно, был принят частью правящей элиты, о чем шла речь в статье «Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке».

В целом столь жесткая политика Чагатая в отношении мусульман обуславливалась его преданностью монгольским обычаям. Из всех сыновей Чингисхана он демонстрировал наибольшее им следование и, плюс, считался в «золотом роду» Борджигин крупнейшим знатоком Ясы.

Город Куня-Ургенч в Туркменистане. Когда-то он назывался Ургенч и был столицей державы Хорезмшахов

При этом в улусе Чагатая возрастает популярность эклектичного суфизма. Не случайно, что именно после монгольского нашествия обретают влияние ордена Ясавия, Накшбандия, Кадырия.

Это затрагивало в большей степени бытовую сторону жизни. Известны случаи, когда еще не отказавшиеся толком от язычества кочевники обращались к суфийским шейхам за помощью, например, с просьбой отыскать пропавшую корову либо излечить от той или иной болезни.

Еще любопытная история: однажды кочевники, напав на некое селение, угнали баранов. Однако, узнав, что они принадлежат суфийскому шейху, их вернули с извинениями. При том что самих мусульман кочевники грабили не стесняясь, даже формально приняв ислам.

При подобном к себе отношении суфийские шейхи нередко играли и политическую роль в государствах Мавераннахра. Пожалуй, наиболее яркий пример: шейх Ходжа Ахрар Вали (1404–1490), ставший фактическим правителем державы Тимуридов.

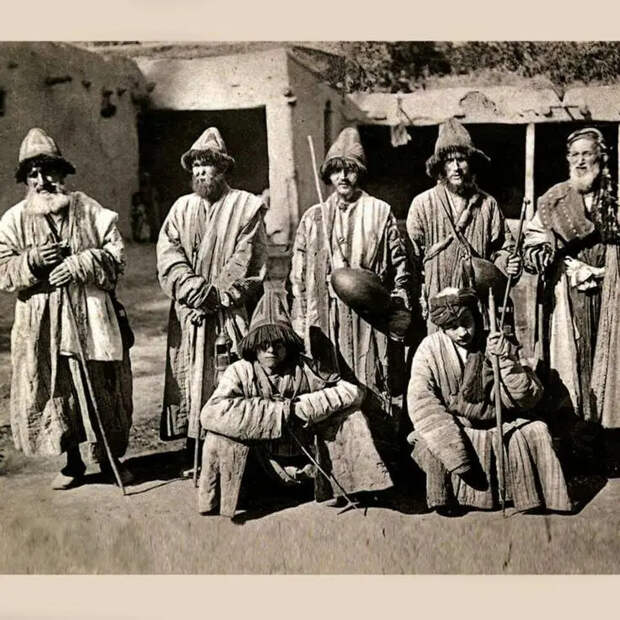

Дервиши позапрошлого века

В целом неудивительно инициирование самими шаманами обращения соплеменников в ислам именно под влиянием суфиев; точнее, это даже было не столько принятие мусульманства, сколько демонстрация уважения к отдельным шейхам, коих сами шаманы почитали в качестве наделенных сверхъестественной силой чудотворцев.

По сути, – пишет религиовед Л. Г. Ерикешева, – здесь можно отметить исключительное по силе воздействие древних тенгрианско-шаманских традиций с их высокой ролью духов-аруахов, культа предков, оберегавших человека в подлунном мире. При этом неизбежно происходило переплетение как собственно мусульманских, так и языческих, шаманских традиций.

Вообще, культ духов-предков на уровне бытового благочестия, как правило, никуда не девается даже при торжестве любой монотеистической религии. Скажем, распространение и укоренение Православия на российских просторах так и не нивелировало веру в домовых или, точнее, заложных – умерших неестественной смертью – покойников вплоть до XX в. включительно.

Интересно, что суфиев, особенно дервишей, в кочевой среде воспринимали как белых шаманов в противовес кара-бакшылык, то есть черным шаманам, общавшимися со злыми духами.

Нельзя пройти мимо столь важной темы, как распространенное у кочевых племен поклонение животным, вошедшее в народную мусульманскую традицию и представлявшее собой наследие архаического тотемизма.

Например, поклонение оленю

существовало, – пишет историк З. Т. Токпаева, – с древних времен и берет свое начало от древнетюркских культур. Также поклонение волку является одним из верований древних народов Центральной Азии. Данные древние доисламские верования и сегодня очень широко пользуются популярностью среди народов Центральной Азии. Так, амулеты из клыков и шерсти волка используются в религиозных обрядах. К примеру, среди кипчаков Андижанской области до сих пор существует обычай дарения беременной женщине с целью облегчения родов высушенного сердца волка. Далее узбеки, казахи, кыргызы и туркмены с древних времен верят в священную силу перьев совы, кукушки, беркута и сокола. И по этой причине на головные уборы у кочевников малолетних детей, колыбель и люльки вешали перья птиц.

Но не только рудименты культа животных стали частью исламской традиции в рассматриваемых регионах, но и почитание деревьев на могилах праведников.

Подобного рода наследие анимизма дожило до настоящего времени. Например, в Средней Азии и по сей день существует поверье, что если бесплодная женщина подойдет к такому дереву на могиле праведника и постучит по стволу с просьбой даровать ей ребенка, то ее просьба может быть исполнена Аллахом.

К почитаемым и священным деревьям в регионе относятся, по словам З. Т. Токпаевой, арча (можжевельник) и чынар (платан).

Почитаемая мусульманами Средней Азии растущая в Туркменистане чинара «Семь братьев и одна сестра»

Еще один интересный обряд, укорененный в бытовом благочестии не задумывающихся над теологическими тонкостями своей религии мусульман, связан, простите за тавтологию, с обрядом почитания

«целителей», – пишет Ш. А. Ёвкочев, – которые обычно заканчиваются чтением суры Фатиха. Например, целительский обряд «Чилла ёсин» осуществляется сорокакратным чтением суры Корана «Ёсин» и побиванием больного сорока ветками тополя.

В данном случае для нас важна не теологическая суть упомянутых суры и обряда, а их связь с доисламской традицией.

Разумеется, культ духов предков напрямую связан с почитанием могил праведников, о которых речь шла в прошлых материалах.

Наряду с практикой зиарата (посещения могилы святого), люди, – пишет Ш. А. Ёвкочев, – стали хоронить тела усопших ханов и других великих людей рядом с мазарами святых. Примером этого могут послужить мавзолеи в Туркестане, Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Термезе и др. городах.

Подводя итог, отметим: в статье вкратце был затронут по-своему уникальный феномен, связанный, как отмечает Ш. А. Ёвкочев, с адаптацией ислама в рамках более древней культуры, как оседлой, так и кочевой, синтезированной в суфизме, что можно наблюдать в том числе и на современном этапе. Важно только, чтобы он не принял экстремистских форм в отношении чужих.

Использованная литература

Ачилова Г.М. Традиционная мусульманская культура и обычаи кочевников в управлении Средней Азией чингизидами

Ерекешева Л.Г. Культура и религия в истории Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2013Ерекешева Л.Г. Культура и религия в истории Центральной Азии. – Алматы:

Дайк-Пресс, 2013

Ёвкочев Ш.А. Симбиоз ислама с доисламскими верованиями в Центральной Азии

Кудаяров К.А. Роль суфизма в переходе киргизов от тенгрианства в ислам // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9: Востоковедение и африканистика. – 2021. – № 2. – С. 57 – 66

Токпаева З.Т. О некоторых вопросах доисламского верования кочевников Центральной Азии

Золотухин В.В. Суфизм как пантеизм. Взгляд из Германии первой трети XIX века

Свежие комментарии