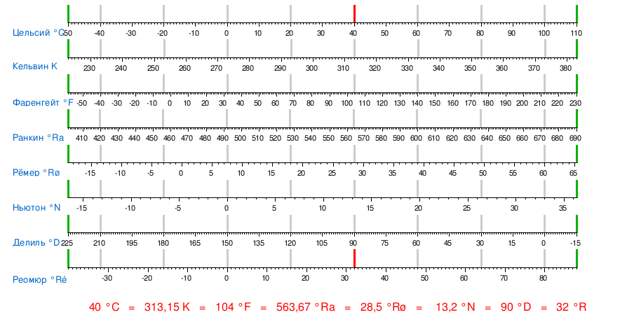

Температура — величина, привычная до скуки. Цельсий, Фаренгейт, Кельвин — названия, которые звучат как три единственных пути измерения тепла и холода. Но история науки куда богаче. За последние три века появлялись десятки температурных шкал: одни рождались для практических задач, другие — из чистого научного интереса.

Сегодня о них почти не вспоминают, но их следы остались в старых приборах, инженерных справочниках и даже в некоторых современных расчётах.Откуда вообще взялись разные температурные шкалы

Когда-то измерение температуры было дикой территорией. Каждый учёный мог придумать собственный способ, и это никого не смущало. Всё упиралось в то, какие точки он возьмёт за основу. Одни ориентировались на таяние льда и кипение воды, другие — на температуру замерзания ртути или расплавления сплава. Никаких единых стандартов не существовало, поэтому у каждого метода были свои поклонники.

География тоже играла роль. В Англии и США было привычно работать в Фаренгейтах, во Франции и Германии — в Цельсиях или вообще в собственных системах. Где-то важнее была точность при низких температурах, например, в криогенных установках, где-то — удобство расчётов для паровых машин или металлургии.

В итоге в разных уголках мира параллельно жили десятки температурных шкал. Какие-то закрепились в учебниках, другие исчезли вместе с эпохой, для которой они были придуманы. И всё это — не абстрактная математика, а вполне практичный инструмент, выросший из нужд конкретных людей и задач.

Шкала Ранкина — «абсолютный Фаренгейт»

В середине XIX века инженер Уильям Ранкин предложил шкалу, которая выглядела как кельвины, только в привычных для американцев градусах Фаренгейта. Никаких сложных пересчётов: ноль Ранкина совпадал с абсолютным нулём, а каждый градус имел тот же размер, что и в Фаренгейте. Для США того времени, где метрическая система ещё была экзотикой, это оказалось находкой.

Инженеры, работавшие с паровыми машинами, котлами и первыми турбинами, могли использовать привычные значения, но при этом оперировать «абсолютными» температурами, что важно для расчётов в термодинамике. Это избавляло от путаницы и экономило время — особенно в больших проектах, где точность и единообразие были критичны.

Сегодня шкалу Ранкина редко встретишь за пределами инженерных отчётов и учебников в США, но в энергетике и аэрокосмической отрасли она до сих пор жива. Там, где считают в Фаренгейтах, логично и абсолютные температуры выражать в ранкинах — привычнее глазу, да и мозгу проще.

Шкала Рёомюра — французский стандарт, который не прижился

В 1730-х годах французский физик Рене Антуан Фершо де Рёомюр решил, что мерить температуру можно проще. За ноль он взял точку таяния льда, а за 80 градусов — кипение воды. Почему не 100? Потому что удобнее делить шкалу на восьмые и шестнадцатые — так тогдашние мастера могли точнее размечать градусники.

Шкала быстро стала популярной во Франции, Италии, Испании и даже в России времён Петра II. Её любили виноделы и кулинары — спирт и сахарные сиропы кипят при температурах, которые удобно измерять именно по Рёомюру. К тому же градусники с этой разметкой были дешевле: ртуть стоила дорого, а для шкалы Рёомюра часто использовали спиртовые термометры.

Но со временем её вытеснила шкала Цельсия. Унификация науки и международная торговля сделали своё дело — инженерам и учёным нужно было говорить на одном языке. Сегодня шкалу Рёомюра можно встретить разве что в старых приборах или рецептах, передаваемых из поколения в поколение.

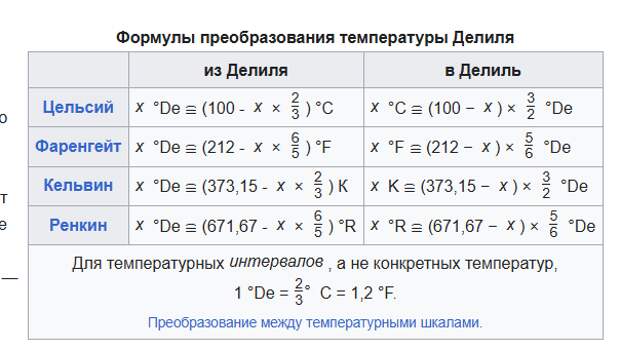

Шкала Делиля — температура «наоборот»

В 1730-х годах петербургская Академия наук пригласила французского астронома Жозефа-Никола Делиля. Среди прочего он разработал собственную температурную шкалу — и сразу выделился тем, что расположил её в обратном порядке. Чем выше была температура, тем меньше становилось число на градуснике. Ноль по Делилю соответствовал кипению воды, а точка замерзания находилась на отметке 150 градусов.

Такой подход имел свою логику. Для астрономических и метеорологических наблюдений того времени важно было следить за охлаждением, а не нагревом. Когда температура падала, число на шкале росло — и это облегчало визуальное восприятие данных. Впрочем, для повседневной жизни такая система оказалась неудобной: слишком непривычно думать «чем холоднее, тем больше градусов».

Несколько десятилетий шкала Делиля использовалась в России, а затем постепенно исчезла. Сегодня встретить её можно разве что в старых научных публикациях или в коллекции антикварных приборов. Но сама идея «перевёрнутого» градусника остаётся любопытным напоминанием о том, что даже в науке привычные вещи можно устроить совсем иначе.

Шкала Ньютона и другие редкие системы

В начале XVIII века сэр Исаак Ньютон, известный не только своей физикой, но и увлечением практическими измерениями, предложил собственную температурную шкалу. За ноль он принял температуру таяния льда, а за верхнюю точку — температуру кипящей воды. Всего между ними он разместил 12 делений, что делало шкалу крайне «короткой». Такая грубая градация была удобна для опытов, но совершенно непригодна для точных научных расчётов.

Помимо Ньютона, были и другие экзотические системы. Например, шкала Планка, основанная на фундаментальных физических константах, или шкала Ома, использовавшая свойства электрического сопротивления металлов для измерения температуры. Некоторые из них были чисто экспериментальными и так и не вышли за пределы лабораторий.

Большинство этих редких шкал прожило недолгую жизнь. Их существование сегодня — скорее историческое курьёзное напоминание о том, что наука постоянно ищет новые способы описания привычных явлений. И хотя до массового применения они не добрались, каждая из них оставила небольшой след в развитии метрологии.

Зачем всё это знать сегодня

На первый взгляд, старые температурные шкалы — музейная пыль. Но они всё ещё встречаются в неожиданных местах: в старых инженерных чертежах, патентах, учебниках середины прошлого века. Иногда можно наткнуться на них и в инструкциях к старому оборудованию, которое до сих пор исправно работает на заводах или в лабораториях.

Для историков науки эти шкалы — ценные маркеры эпохи. По ним можно понять, как развивались технологии, какие задачи стояли перед инженерами и что считалось удобным в ту или иную эпоху. Для инженера или исследователя знание таких систем — это ещё и страховка от ошибок: одно неверное предположение о единицах измерения в старом документе способно испортить весь расчёт.

И, наконец, эти шкалы — напоминание о том, что привычные вещи не всегда были такими. Даже температура, казалось бы, универсальная величина, может иметь десятки «языков», каждый со своей логикой и историей. И если знать их, можно лучше понять, как мы пришли к современным градусникам и почему наука не терпит единственного пути.

Источник: playground.com

Свежие комментарии