Каждый день, в садах, полях и лесах по всему миру происходит тихий, почти невидимый, но жизненно важный процесс. Насекомые, птицы и даже летучие мыши переносят пыльцу с цветка на цветок, обеспечивая появление плодов и семян, которые лежат в основе почти всей наземной жизни, включая наше сельское хозяйство.

Этот хрупкий танец между растениями и их крылатыми партнёрами — залог процветания экосистем.Но что происходит, когда музыка резко обрывается? Сегодня мы видим, как изменение климата вносит диссонанс в эту древнюю гармонию. Сдвигаются сезоны, меняются ареалы, и вот уже пчела просыпается слишком рано, когда её любимые цветы ещё не распустились. Это явление, известное как «фенологическая рассинхронизация», — одна из главных угроз для биоразнообразия.

Чтобы понять, чем может обернуться этот кризис, учёным пришлось заглянуть в глубокое прошлое Земли, в эпоху, когда наша планета уже переживала нечто подобное, но в куда более грандиозных масштабах.

Машина времени: портрет Земли 56 миллионов лет назад

Представьте себе мир без ледяных шапок на полюсах. Мир, где в атмосферу внезапно, по геологическим меркам, выбрасывается колоссальное количество углерода — сравнимое со сжиганием всех современных ископаемых запасов. Это не сценарий для голливудского блокбастера, а реальное событие, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ).

Около 56 миллионов лет назад, вероятно, из-за мощной вулканической активности и высвобождения метана со дна океана, планета буквально начала задыхаться от парниковых газов.

За несколько тысячелетий средняя глобальная температура подскочила на 6°C. Мир изменился до неузнаваемости и оставался в этом «лихорадочном» состоянии более ста тысяч лет.Казалось бы, катастрофа такого масштаба должна была выжечь всё живое. Но именно здесь начинается самое интересное. Как экосистемы отреагировали на столь резкий удар?

Пыльца как улика: что рассказали окаменелости

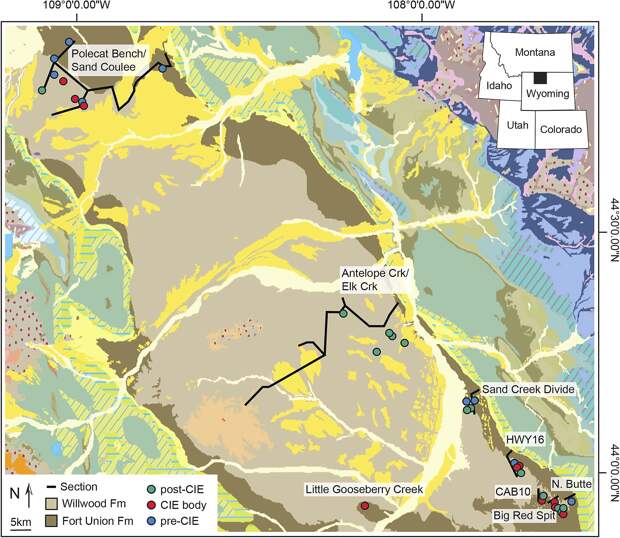

Ответ нашёлся в неожиданном месте — в бэдлендах Вайоминга, США. Бигхорнский бассейн — это настоящая палеонтологическая сокровищница, каменная летопись десятков миллионов лет истории. Древние реки слой за слоем откладывали здесь осадочные породы, а вместе с ними — и микроскопических свидетелей эпохи, ископаемую пыльцу.

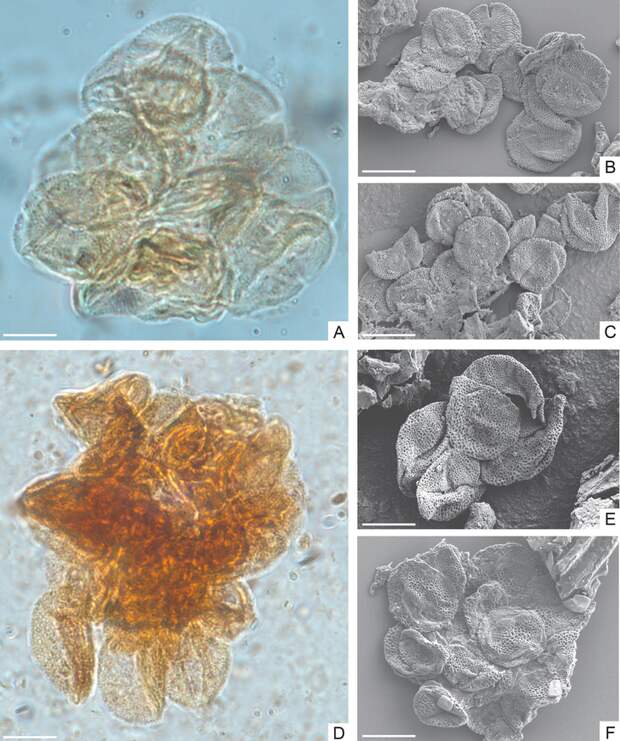

Пыльца — это природная капсула времени. Её прочная оболочка позволяет ей сохраняться в породах миллионы лет, рассказывая учёным, какие растения доминировали в ландшафте. Исследователи, словно детективы, собрали три ключевые улики:

- Слипшаяся пыльца. Если пыльцевые зёрна находят в комках, это верный признак того, что её переносило животное (например, на лапках насекомого), а не ветер.

- Современные родственники. Изучив, как опыляются ныне живущие потомки ископаемых растений, можно с высокой долей вероятности судить о прошлом.

- Разнообразие форм. Общее богатство видов и форм пыльцы указывает на сложность и здоровье экосистемы.

Анализ этих данных нарисовал поразительную картину глобальной перестройки.

Великое переселение: когда экосистемы бегут от жары

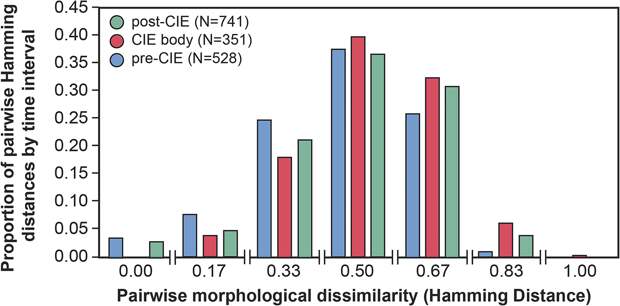

Во время ПЭТМ произошло нечто невероятное. Растения, которые полагались на ветер для опыления — в основном, знакомые нам широколиственные деревья умеренного климата — начали исчезать из Бигхорнского бассейна. Их популяции либо локально вымерли, либо отступили в более прохладные регионы.

Их место стремительно заняли «южане». В Вайоминг пришли растения, характерные для сухих тропиков: родственники современных пальм и хлопковых деревьев. И что самое важное — они пришли не одни.

Резко возросло количество пыльцы, переносимой животными. Это означает, что вместе с растениями-мигрантами на север двинулись и их верные партнёры-опылители. Насекомые и другие мелкие животные последовали за своей кормовой базой, помогая новым растительным сообществам закрепиться в непривычно жарком и засушливом климате. Этот великий сдвиг не просто изменил флору — он создал новые пищевые цепочки, которыми, вероятно, пользовались и наши далёкие предки, древнейшие приматы.

Экосистема не погибла. Она адаптировалась через миграцию.

Уроки прошлого и выбор будущего

Итак, история ПЭТМ — это история выживания. Она дарит осторожный оптимизм: жизнь на Земле обладает поразительной устойчивостью и способна пережить даже экстремальные климатические потрясения. Спустя сто тысяч лет «лихорадки» в Бигхорнский бассейн вернулись леса, очень похожие на те, что росли там до катаклизма.

Но есть одно критически важное «но». Скорость.

По оценкам учёных, выбросы углерода, вызвавшие ПЭТМ, происходили примерно в десять раз медленнее, чем антропогенные выбросы сегодня. Эти тысячи лет дали экосистемам время на адаптацию — на тот самый «великий побег» на север. У растений и животных была возможность мигрировать, найти новые ниши и перестроить свои взаимосвязи.

А есть ли это время у нас? Наше изменение климата происходит со скоростью, беспрецедентной для последних десятков миллионов лет. Мы требуем от природы адаптироваться не за тысячелетия, а за десятилетия. Это может оказаться для неё непосильной задачей.

Древний катаклизм учит нас главному: у экосистем есть предел прочности. Если изменения происходят слишком быстро, миграция и адаптация сменяются массовым вымиранием. История ПЭТМ — это не предсказание, а предупреждение. Она показывает, что ключ к выживанию — не только в устойчивости природы, но и в нашей способности замедлить темп, чтобы дать этому хрупкому танцу жизни шанс продолжиться.

Свежие комментарии