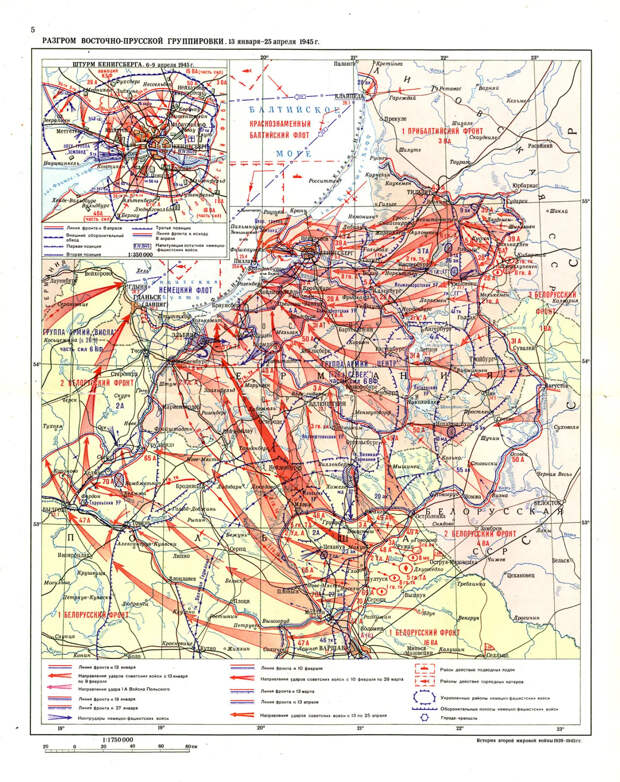

Советская группировка

Подготовку к штурму Кёнигсберга начали ещё в марте 1945 г. Велась она под руководством штаба Земландской группы войск под командованием Баграмяна.

20 марта советские войска получили указания «по прорыву Кенигсбергского укрепленного района и штурму города Кенигсберга». В основу боевых порядков частей при прорыве вражеской обороны и, особенно, для городских боев были положены штурмовые отряды и штурмовые группы. Штурмовые отряды создавались на основе стрелковых батальонов, а штурмовые группы — стрелковых рот с соответствующим усилением.

В штурмовой отряд (пехотный батальон) обычно усиливали минометной и пулеметной ротами, ротой или взводом сапёров, огнеметным взводом, ротой танков или САУ. Отряду придавали батареи полевых пушек или гаубиц, отдельные 152-мм и 230-мм орудия, 160-мм минометы. Пехоту дополнительно вооружали гранатами, дымовыми шашками, термическими шарами с горючей смесью, специальными ножницами для преодоления заграждений с колючей проволокой, «кошками», топорами и т. д.

В марте штурмовиков активно готовили: они учились форсировать рвы, каналы, взбираться на стены, подавлять огневые точки, штурмовать доты, форты и здания. В населенных пунктах отрабатывали технику уличного боя. В дивизиях создавали полигоны, которые имитировали вражескую оборону.

Советская пехота при поддержке СУ-76 атакует немецкие позиции в районе Кенигсберга

Ликвидация противника в Хейльсбергском укрепрайоне (Штурм Королевской горы) позволила освободить дополнительные силы и средства. Одновременно Ставка провела ряд организационных мероприятий. 1 апреля расформировали 2-й Прибалтийский фронт, часть его соединений вывели в резерв, другие подчинили Ленинградскому фронту. 50-я, 2-я гвардейская и 5-я армии 3-го Белорусского фронта (3-й БФ) перебрасывались под Кёнигсберг, 31-я, 28-я и 3-я армии выводились в резерв Ставки.

3 апреля Ставка вывела в резерв управление и штаб Земландской группировки и подчинила все силы 3-му БФ. Баграмян стал заместителем командующего фронта.

В результате задачу по ликвидации кёнигсбергской группировки решал 3-й БФ под началом Василевского. К началу апреля на 80-километровом фронте было сосредоточено шесть армий (18 стрелковых корпусов): на северном побережье Земландского полуострова располагались боевые порядки 2-й гвардейской армии Чанчибадзе, далее на юг располагались 5-я армия Крылова (две советские армии противостояли земландской группировке противника), 39-я армия Людникова, 43-я армия Белобородова, 50-я армия Озерова и 11-я гвардейская Галицкого.

Армии Белобородова и Озерова блокировали столицу Восточной Пруссии с севера и востока. Гвардейская армия Галицкого занимала позиции южнее города. Армия Людникова располагалась северо-западнее Кёнигсберга и должна была перерезать коммуникации кёнигсбергского гарнизона и выйти к побережью залива Фриш-Хафф. Другие армии действовали на Земландском полуострове.

Советская группировка, которая непосредственно штурмовала Кёнигсберг, насчитывала, по разным данным, 100–130 тыс. человек (армий было шесть, но в дивизиях было всего по 4500 солдат), до 5 тыс. орудий и минометов, 538 танков и САУ. В живой силе и артиллерии преимущество над противником было незначительным — в 1,1 и 1,3 раза. В бронетехнике имелось значительное превосходство — в 5 раз. Подавляющее превосходство имелось в воздухе: до 2500 боевых машин против 170.

Советские артиллеристы в городском бою в Кенигсберге

Германские силы

В начале апреля 1945 г. перед советскими войсками оборонялась оперативная группа «Земланд», куда была включена кёнигсбергская группировка. Группа «Земланд» имела 4 армейских корпуса, гарнизон Кёнигсберга и несколько отдельных соединений. Всего 11 дивизий, 1 бригада, отдельные пехотные и специальные полки и ополченческие батальоны. Также немцы пытались в срочном порядке восстановить несколько дивизий из состава разгромленной 4-й полевой армии. По данным советской разведки, немецкие силы в целом насчитывали около 200-250 тыс. человек.

9-й армейский корпус (551-я, 95-я и 93-я пехотные дивизии) оборонялся от северного побережья Земландского полуострова до Варенгена; 26-й армейский корпус (1-я восточно-прусская и 58-я пехотные дивизии) защищался на участке Варенген — Варглиттен; гарнизон Кёнигсберга (548-я, 561-я, 367-я и 69-я пехотные дивизии, штаб 61-й пехотной дивизии, боевая группа дивизионного типа «Микош», полицейская боевая группа «Шуберт», 6 отдельных полков и 21 отдельный батальон). В качестве армейского резерва на Земландском полуострове располагались 5-я танковая дивизия (около 110 танков и САУ), 511-й и 505-й тяжёлые танковые батальоны (28 «тигров»), 286-я пехотная дивизия и 10-я самокатная бригада. Это были войска первого эшелона.

Во втором эшелоне располагались остатки 4-й полевой армии. Армию спешно восстанавливали. В её состав входил 55-й армейский корпус (50-я, 83-я и 170-я пехотные и 13-я зенитная дивизии). На косе Фрише-Нерунг находились в резерве остатки 6-го армейского корпуса, который был разгромлен в конце марта в районе Хейлигенбёйля.

Брошенное на окраине Кенигсберга немецкое 88-мм зенитное орудие

Сам Кёнигсберг обороняли четыре пехотные дивизии, несколько отдельных пехотных полков, ряд охранных, крепостных подразделений и батальонов фольксштурма. Соединения и части были полнокровными, так как их пополнили остатками ранее разбитых подразделений, частей, ополченцами, полицейскими, карателями (шуцманы на оккупированных территориях), таможенниками, железнодорожниками и т. д.

Всего гарнизон столицы Восточной Пруссии насчитывал около 130 тыс. человек, около 4 тыс. орудий и минометов, более 100 танков и САУ. С воздуха гарнизон города-крепости поддерживала авиационная группировка, которая базировалась на Земландском полуострове (170 машин). Немецкий флот обеспечивал поддержку с моря и снабжение.

Немецкими войсками руководили опытные командиры. Комендантом города и крепости Кёнигсберг был генерал Отто Бернард фон Ляш. Ляш был ветераном Первой мировой войны, затем долго служил в полиции, с 1935 года вступил в армию, последовательно командовал батальоном, полком, дивизией, армейским корпусом и 1-м военным округом вермахта (Восточная Пруссия).

Командующим оперативной группой «Земланд» был командир 4-й армии генерал Фридрих-Вильгельм Мюллер. Он также был ветераном Первой мировой войны, долго служил в полиции, в армии с 1936 года, стал командиром батальона. Участник Французской и Балканской кампаний. В войне с СССР командовал полком, дивизией, армейским корпусом. В 1944 году командовал группой войск «Крепость Крит», 34-м корпусом в Сербии, 68-м армейским корпусом в Венгрии, с конца января 1945 г. командующий 4-й армией в Восточной Пруссии.

Германское командование не собиралось капитулировать и считало, что гарнизон Кёнигсберга обладает достаточными силами для длительной обороны. В Берлине надеялись, что такая мощная крепость, как Кёнигсберг, позволит сохранить немецкий плацдарм в Восточной Пруссии и сковать значительные советские силы, которые не смогут действовать на берлинском и других направлениях. Сохранение столицы Восточной Пруссии было вопросом престижа Третьего рейха. Гитлер приказал во что бы то ни стало удержать город.

Командование группой «Земланд» обнаружило перегруппировку советских войск. Однако Мюллер не ожидал скорого генерального наступления войск 3-го БФ. Командующий 4-й армией считал, что у него есть ещё время, чтобы завершить формирование нескольких дивизий. Новыми соединениями планировали уплотнить оборонительные порядки первого эшелона и создать тактические и оперативные резервы.

Также собирались завершить оборудование промежуточных рубежей обороны в 3-4 и 8-12 км от переднего края обороны. Одновременно немецкое командование планировало контрнаступление с целью расширить свободу маневра в районе Кёнигсберга и захвата побережья.

Командование группы «Земланд» ошиблось с направлением главного удара противника. Немцы считали, что советские войска ударят на земландском направлении и только затем атакуют полностью блокированный Кёнигсберг. Поэтому оборона Земландского полуострова была усилена за счёт гарнизона Кёнигсберга. Сначала из Кёнигсберга отвели 5-ю танковую дивизию, затем, уже накануне штурма, только пополненную 1-ю пехотную дивизию.

Советский офицер осматривает железобетонные перекрытия взорванного форта в Кенигсберге

Город-крепость

Город, по сути, крупный укрепрайон, был подготовлен к обороне даже в полном окружении. Красной Армии ещё не приходилось брать столь мощную крепость. Дополнительные посадочные площадки были оборудованы на площадях и улицах Кёнигсберга. Перед началом сражения немцы открыли шлюзы на реке Прегель и затопили долину, что затруднило передвижение наших войск. В самом городе имелись подземные военные заводы, которые обеспечивали значительную часть потребностей вражеской группировки, были созданы склады припасов и материалов. Город имел сухопутную связь с земландской группировкой и портом Пиллау. Это позволяло маневрировать силами, перебрасывать подкрепления, оружие, боеприпасы, горючее и всевозможные материалы.

Подвоз всего необходимого осуществлялся через порт Пиллау по Кёнигсбергскому морскому каналу в порт Кёнигсберг и по грунтовой и железной дорогам Пиллау — Фишхаузен — Кенигсберг. По дну Балтийского моря с Земландского полуострова в Центральную Германию был проложен кабель, что позволяло сохранить телеграфно-телефонную связь с Берлином.

Внешний обвод укреплений Кёнигсберга был преодолен советскими войсками ещё в январе. Помимо него, немцы оборудовали вокруг города ещё три оборонительных рубежа, которые были насыщены долговременными огневыми точками, внешними и внутренними фортами, убежищами и противотанковыми препятствиями. Эти долговременные укрепления дополняли полевые сооружения.

Бойцы 3-го Белорусского фронта на территории форта №4 «Гнейзенау» в Кенигсберге

Первая позиция протяженностью в 50 км проходила в 6–8 километрах от центра города и состояла из нескольких линий траншей (от 2–3 до 6–7), линий противотанковых надолб, колючей проволоки и минных полей. Оборонительную позицию прикрывал противотанковый ров шириной 6–8 метров и глубиной в 3 метра. Оборону усиливали 15 старых крепостных фортов, имевших огневую связь и готовых к круговой обороне. Каждый форт имел отдельный гарнизон в 250–300 солдат. Кирпичная кладка в 3–4 м и земляная подушка обеспечивали защиту от 305-мм снарядов. В промежутках между фортами размещали до 60 дотов и дзотов. Также имелось до 390 прочных убежищ.

Вторая оборонительная позиция проходила по окраинам города. Отдельные, самые крепкие здания были подготовлены к длительной обороне, имели гарнизоны, их опоясывали траншеи. На перекрестках дорог соорудили долговременные железобетонные огневые точки. Вторая позиция имела 38 дотов, 25 дзотов и 214 убежищ. Улицы перекрыли баррикадами, некоторые участки заминировали.

Третья оборонительная позиция длиной около 10 км проходила внутри города, по старой городской черте. Она состояла из 9 старых фортов и подготовленных к обороне зданий, дворцов, замков (около 600 зданий), парков и даже кладбищ, имевших много серьёзных каменных сооружений.

Кенигсберг, башня Врангель, крепостной ров

Особенно хорошо к обороне были подготовлены городские районы Амалиенау на правом берегу реки Прегель, в полосе наступления 43-й армии Белобородова, Нассер-Гартен и Понарт — на левом берегу, в полосе наступления 11-й гвардейской армии Галицкого. Многие дома заминировали, чтобы подорвать, когда их займут советские солдаты. На перекрестках дорог заложили фугасы. В центре Кёнигсберга стояла старая цитадель.

Гарнизон имел большую артиллерийскую плотность — более 40 орудий и минометов на 1 километр фронта. ПВО крепости составляла 18-я зенитная дивизия (3 полка и 6 отдельных дивизионов). Дивизия имела на вооружении более 300 зенитных орудий, которые можно было использовать и в противотанковой обороне.

В городе оставалось довольно много гражданского населения – около 130 тыс. человек. Его привлекали к производственным, оборонительным и ремонтным работам. Многие немцы верили, что город спасут от блокады, и не хотели эвакуироваться морем.

Подбитая немецкая САУ StuG III Ausf. G на фоне башни Кронпринц, Кенигсберг

План операции

Сначала штурм назначили на 28 марта, но из-за плохих погодных условий, которые исключали использование авиации (дожди, мокрый снег и туманы), его несколько раз переносили на поздний срок.

Директива от 30 марта представила конкретный план Кёнигсбергской операции и задачи каждой армии. Начало наступления назначили на утро 5 апреля 1945 года (затем перенесли на 6 апреля). Командование фронта решило нанести одновременные удары по городу с севера и юга по сходящимся направлениям, окружить и уничтожить вражеский гарнизон. Для нанесения мощных ударов на узких участках фронта были сосредоточены основные силы. На земландском направлении решили нанести вспомогательный удар в западном направлении, чтобы отвлечь часть вражеской группировки от Кёнигсберга.

43-я армия Белобородова и правый фланг 50-й армии Озерова наносили удар по городу с северо-запада и севера; 11-я гвардейская армия Галицкого наступала с юга. 39-я армия Людникова наносила вспомогательный удар с севера в южном направлении и должна была выйти к заливу Фришес-Хафф, перерезав коммуникации гарнизона Кёнигсберга с остальными силами оперативной группы «Земланд». 2-я гвардейская армия Чанчибадзе и 5-я армия Крылова наносили вспомогательные удары на земландском направлении, на Норгау и Блюдау.

Командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза А. М. Василевский (слева) и его заместитель генерал армии И. Х. Баграмян

Важнейшую роль в штурме играли артиллерия и авиация. Командующему артиллерией Хлебникову поручили за несколько дней до решительного штурма начать обработку вражеских позиций тяжелой артиллерией. Советская артиллерия крупных калибров должна была уничтожать наиболее важные оборонительные сооружения неприятеля (форты, доты, дзоты, убежища и т. д.), а также вести контрбатарейную борьбу, нанося удары по немецкой артиллерии. Перед началом операции артиллерия фронта четыре дня громила вражескую оборону.

Для создания мощной артиллерийской группировки из резерва Ставки фронту передали 8 дивизионов большой и особой мощности (по 6 орудий в каждом), вооруженных гаубицами и мортирами калибром 203, 280 и 305 мм; 5-й артиллерийский корпус прорыва, 10-ю и 15-ю отдельные дивизии прорыва. В артгруппировку также входили 4-я пушечная и 2-я гвардейская минометная дивизии, 8 истребительно-противотанковых бригад и 5 зенитно-артиллерийских дивизий. Флот перебросил 1-ю гвардейскую Красносельскую морскую железнодорожную бригаду, 404-й морской железнодорожный дивизион, два тяжелых пушечных полка.

В подготовительный период советская авиация должна была прикрывать сосредоточение и развертывание армий, не допустить подхода к Кёнигсбергу резервов, принять участие в уничтожении долговременных оборонительных сооружений противника и подавлении немецкой артиллерии, а в период штурма поддерживать атакующие войска. 3-я воздушная армия Папивина получила задачу поддерживать наступление 5-й и 39-й армий, 1-я воздушная армия Хрюкина — 43-й, 50-й и 11-й гвардейской армий.

Для того чтобы укрепить авиационную мощь удара, фронтовую авиацию усилили двумя корпусами 4-й и 15-й воздушных армий (2-го Белорусского и Ленинградского фронтов) и авиацией Краснознаменного Балтийского флота. В операции приняла участие 18-я воздушная армия тяжелых бомбардировщиков (бывшая авиация дальнего действия). В операции принял участие и французский истребительный полк «Нормандия — Неман».

Морская авиация получила задачу нанести массированные удары по порту Пиллау и транспортам как в Кенигсбергском канале, так и на подходах к Пиллау, чтобы не допустить эвакуации немецкой группировки морем.

Торпедные катера, бронекатера и подлодки Балтфлота, переброшенные по железной дороге на реку Прегель, должны были изолировать немецкий гарнизон и помешать его эвакуации морем.

Всего авиационная группировка фронта была усилена до 2500 самолетов (около 65% были бомбардировщики и штурмовики). Общее руководство воздушными силами в Кёнигсбергской операции осуществлял командующий ВВС Красной Армии Главный маршал авиации Новиков.

Маршал Новиков отмечал: «В районе Кёнигсберга намечалась, таким образом, одна из самых крупных воздушных операций. И не могу не отметить с восхищением, что спланирована она была блестяще».

Прорыв немецкой обороны

Непосредственно перед штурмом боевые порядки советских армий были уплотнены. На севере, на направлении главного удара 43-й и 50-й армий Белобородова и Озерова, на 10-километровом участке прорыва было сконцентрировано 15 стрелковых дивизий. Артиллерийскую плотность на северном участке довели до 220 орудий и минометов на 1 км фронта, плотность бронетехники — до 23 танков и САУ на 1 км. На юге, на 8,5-километровом участке прорыва к удару было готово 9 стрелковых дивизий. Артиллерийскую плотность на северном участке довели до 177 орудий и минометов, плотность танков и САУ — 23 машины. Наносившая вспомогательный удар на 8-километровом участке 39-я армия имела 139 орудий и минометов на 1 км фронта, 14 танков и САУ на 1 км фронта.

На рассвете 6 апреля Василевский приказал начать наступление в 12 часов. В 9 часов началась артиллерийская и авиационная подготовка. Командующий 11-й гвардейской армии Галицкий вспоминал: «Земля задрожала от гула канонады. Вражеские позиции по всему фронту прорыва закрыла сплошная стена разрывов снарядов. Город заволокло густым дымом, пылью и огнем. Сквозь бурую пелену можно было рассмотреть, как наши тяжелые снаряды сносят земляные покрытия с укреплений фортов, как взлетают в воздух куски бревен и бетона, камни, исковерканные детали боевой техники. С ревом проносились над нашими головами снаряды «катюш»».

Кенигсберг, противотанковые заграждения

Созданная после завершения операции специальная комиссия отметила высокую точность и эффективность стрельбы по железобетонным укреплениям. Они разрушались от 2–6 попаданий. А вот старинные форты держались, выдерживая по 100 и более прямых попаданий. Сквозных пробоин было мало. Однако артиллерия большой мощности всё же нанесла серьёзный урон немецким гарнизонам в дотах и фортах и помогла штурмовым отрядам.

Советская авиация из-за неблагоприятной погоды не смогла выполнить поставленные задачи — вместо запланированных 4 тыс. самолето-вылетов было сделано только около 1 тыс. самолето-вылетов. Поэтому штурмовая авиация не смогла поддержать атаку пехоты и танков. Артиллерии пришлось взять на себя часть задач авиации. До 13 час. авиация действовала небольшими группами, значительно усилив активность только во второй половине дня.

В 11 час. 55 мин. «катюши» нанесли последний удар по основным опорным пунктам врага. Ещё в ходе артиллерийской подготовки советские передовые подразделения вплотную подобрались к переднему краю противника. Под прикрытием артиллерийского огня некоторые подразделения атаковали ошеломленных немцев, стали захватывать передовые траншеи. В 12 часов советские войска пошли на штурм позиций врага. Первыми шли штурмовые отряды при поддержке танков, они были созданы во всех стрелковых дивизиях. Дивизионная и корпусная артиллерия, артиллерия армейской группы перенесли огонь вглубь вражеской обороны и продолжали вести контрбатарейную борьбу. Находившиеся в боевых порядках пехоты орудия выводили на прямую наводку, и они громили позиции противника.

Удар, даже почти без авиационной поддержки, был потрясающей мощи. Комендант Ляш отмечал:

«Русские войска начали генеральное наступление такой мощи, какой мне не доводилось испытывать, несмотря на богатый опыт на западе и востоке… Все средства связи были сразу же уничтожены, и лишь пешие связные пробирались на ощупь сквозь груды развалин к своим командным пунктам или позициям. Под градом снарядов солдаты и жители забивались в подвалы домов…».

Немецкие гарнизоны фортов и других укрепленных позиций, сильно разрушенных артиллерией, отчаянно сражались, но не могли остановить советских штурмовиков. Штурмовые отряды и группы просачивались между дотами и фортами под прикрытием огня и дымовых завес, окружали и блокировали немецкие подразделения.

Бойцы 3-го Белорусского фронта во время уличных боев в Кенигсберге

Первые итоги

К концу дня 11-я гвардейская армия (8-й, 16-й, 36-й гвардейские корпуса, 23-я гвардейская танковая бригада), наносившая удар между фортами № 8 и 10, продвинулась на 4 км, прорвала первую позицию противника на 9-километровом участке, промежуточный оборонительный рубеж на 5-километровом участке и на направлении главного удара вышла ко второй позиции. Советские войска занимали рубеж разъезд северо-восточнее форта № 10 — железнодорожное депо — южная часть Понарта — Праппельн — Кальген — Вартен. Была создана угроза расчленения вражеской группировки, которая оборонялась южнее реки Прегель. От немцев очистили 43 квартала пригородов и самого города.

Уже к рассвету взяли форт № 10 «Канитц», а форт № 8 «Король Фридрих Вильгельм IV» был блокирован. Задача первого дня наступления в целом была выполнена. Правда, фланги армии отставали.

Советская САУ ИСУ-122С ведет бой в Кенигсберге

На других направлениях советские войска также успешно продвигались. Части 43-й армии Белобородова (13-й гвардейский, 54-й и 90-й стрелковые корпуса, 153-я танковая бригада) прорвали первую позицию врага, взяли форт № 5 и окружили форт № 5а, выбили гитлеровцев из Шарлоттенбурга и поселка юго-западнее его. 43-я армия первой ворвалась в Кёнигсберг и очистила от немцев 20 кварталов. Между войсками 43-й и 11-й гвардейской армии осталось всего 8 километров. Генерал Ляш бросил здесь в бой свой резерв — полк 548-й дивизии, но без успеха.

Войска 50-й армии Озерова (81-й и 124-й стрелковые корпуса) также прорвали первую линию обороны противника, продвинулись на 2 км, взяли форт № 4 «Гнейзенау» и заняли 40 кварталов города. В оперативном подчинении армии был 1-й танковый корпус, вооруженный танками Т-34 и САУ-122, их использовали повзводно в штурмовых отрядах. В самом штурме участвовала 159-я танковая бригада и 354-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский полк.

39-я армия Людникова (5-й гвардейский, 94-й и 113-й стрелковые корпуса, 28-я гвардейская танковая бригада) вклинилась в оборону противника на 4 километра, перехватив железную дорогу Кёнигсберг — Пиллау. Но коридор в Пиллау немцы ещё сохраняли. 2-я гвардейская и 5-я армии оставались на местах.

Германское командование, чтобы избежать окружения гарнизона Кёнигсберга и парировать удар 39-й армии, ввело в сражение 5-ю танковую дивизию. С Земландского полуострова в район Кёнигсберга стали перебрасывать дополнительные войска.

Комендант Кёнигсберга фон Ляш, видимо, считал, что главная угроза городу исходит от 43-й и 50-й армии, которые рвутся к центру города. С юга центр города был прикрыт рекой Прегель. Немцы опасались окружения Кёнигсберга, стараясь парировать наступление 39-й армии. На южном направлении оборону усилили несколькими резервными батальонами, а также старались удержать форты № 8 и 10, которые сдерживали фланги 11-й гвардейской армии, и спешно создавали новые укрепления на пути армии Галицкого.

Это был уже успех, но не победа. Генерал Галицкий, который бросил уже в бой вторые эшелоны, отмечал:

«В первый день операции немцы понесли большие потери, но и мы потеряли немало. Тревожило нас и то, что в этот день войска взяли немного пленных, — следовательно, серьёзный надлом в психике вражеских солдат и офицеров ещё не наступил. Гитлеровцы дрались с фанатизмом обречённых, но не сдавались в плен».

Советские самоходные орудия ИСУ-122С входят в Кенигсберг в период его штурма. Начало апреля 1945 года.

Продолжение следует…

Свежие комментарии