9 апреля 1945 года советские войска завершили штурм Кенигсберга, разгромив его 100-тысячный гарнизон. После четырех дней ожесточенных боев комендант города подписал приказ о капитуляции. Красная армия провела выдающуюся операцию, в ходе которой при отсутствии кратного численного превосходства и с минимальными потерями был взят главный город Восточной Пруссии и важнейший узел обороны немцев на Балтийском море.

К концу января 1945 года Красная армия взломала немецкую оборону в Восточной Пруссии и вышла на подступы к Кенигсбергу, начав осаду города. Однако штурм этой сильнейшей немецкой крепости пришлось отложить до начала апреля. Дело в том, что восточно-прусская группировка противника оказалась рассечена на три части: к юго-западу от Кенигсберга в районе города Хейльсберг, в самом Кенигсберге и на Земландском полуострове. Командующий 3-м Белорусским фронтом А.М. Василевский, занявший эту должность после гибели И.Д. Черняховского, принял решение разгромить противника по частям. Так, в марте 1945 г. в ходе Хейльсбергской операции была уничтожена 4-я немецкая армия, состоявшая из 20 дивизий. Советские войска взяли под контроль весь южный берег залива Фришесс-Хафф и начали подготовку к штурму Кенигсберга.

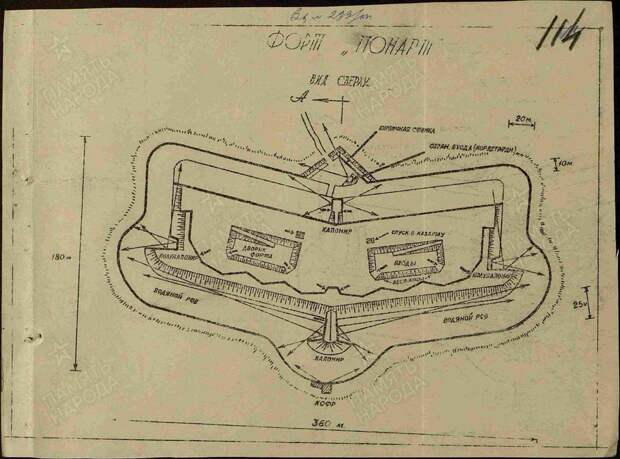

Последний был одной из крупнейших крепостей нацистской Германии. Еще в 1880-е годы в рамках подготовки к войне с Россией вокруг города были возведены 15 фортов, образовывавших внешний обвод обороны города. Типичный форт Кенигсберга представлял собой заглубленное кирпичное фортификационное сооружение в форме шестиугольника 360 на 180 метров, опоясанное валом и рвом с водой. Подступы к форту простреливались из кофров (казематированное сооружение для фланкирующего огня) и капониров. Гарнизон, как правило, насчитывал 200-300 солдат.

Между фортами были подготовлены оборонительные позиции в виде траншей, минных полей и проволочных заграждений. По окраинам города проходила вторая линия обороны, опиравшаяся на каменные здания. Третья линия обороны, расположенная в центре Кенигсберга, состояла из девяти бастионов, башен и равелинов (вспомогательные фортификационные сооружение, обычно треугольной формы, располагавшиеся перед крепостным рвом между бастионами), сооруженных в XVII в. и перестроенных в 1843–1873 гг.

Схема форта Понарт

Точную численность немецкого гарнизона определить сложно. В крепости находились части пяти пехотных дивизий, а также батальоны фольксштурма, полицейские подразделения и тыловые части. Согласно советским оценкам, численность гарнизона составляла более 130 тыс. человек. В своих мемуарах комендант города О. Ляш утверждал, что в его подчинении находились 35 тыс. человек. При этом на допросе в плену комендант города заявил, что численность гарнизона составляла 100 тыс. солдат и офицеров, причем повторил эту цифру дважды. Эта оценка представляется наиболее достоверной.

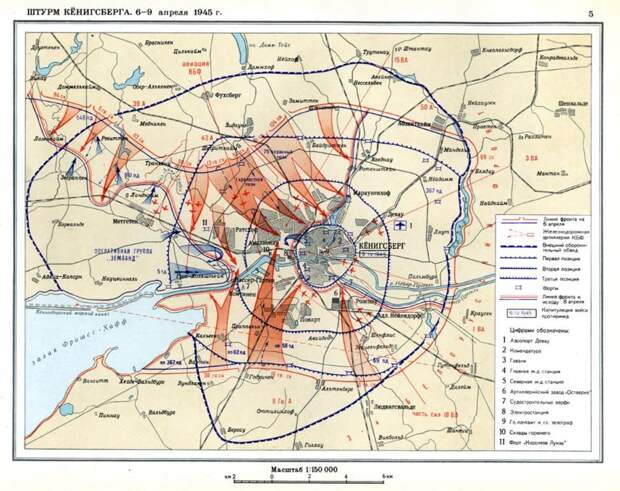

Для штурма Кенигсберга привлекались четыре армии 3-го Белорусского фронта. С юга город атаковали части 11-й гвардейской армии, в то время как с севера и северо-запада на Кенигсберг наступали 43-я и 50-я армии. 39-я армия действовала в направлении города Пиллау, наступая к западу от Кенигсберга. Численность советской группировки, привлеченной к штурму столицы Восточной Пруссии, составляла около 137 тыс. солдат и офицеров и свыше 600 танков и САУ. При этом укомплектованность советских стрелковых дивизий была крайне низкой и в среднем составляла около 3500 человек. Таким образом, никакого кратного численного превосходства у Красной армии не было.

Карта штурма Кенигсберга

Подготовка войск была организована тщательным образом с учетом специфики штурма города-крепости. В каждом полку формировался штурмовой отряд, численностью в 200-300 человек, включавший стрелков, пулеметчиков, саперов и огнемётчиков. Такие отряды поддерживались двумя-тремя танками, тяжелыми САУ ИСУ-122 и ИСУ-152, а также дивизионной артиллерией и 120-мм минометами. Штурмовые отряды, в свою очередь, делились на штурмовые группы. Для штурма фортов Кенигсберга привлекалась артиллерия особой мощности, включая как советские 280-мм орудия БР-5, так и 305-мм гаубицы дореволюционной разработки. Стоит отметить, что еще в конце января 1945 года части 11-й гвардейской армии овладели фортом № 9 «Понарт». Это был типичный для Кенигсберга форт, с устройством которого посредством брошюры были ознакомлены артиллеристы, инженеры, саперы и пехотинцы 3-го Белорусского фронта.

Советские артиллеристы готовятся к открытию огня 305-мм гаубицы образца 1915 года

6 апреля 1945 года после трехчасовой артиллерийской подготовки советские войска начали штурм Кенигсберга. Уже в первый день были достигнуты значимые успехи. Так, 43-я и 50-я армии, наступавшие с севера и северо-запада, преодолели внешний обвод обороны и начали штурм городских кварталов. При этом некоторые форты были блокированы. Так, гарнизон форта № 5-а «Линдорф» оказал ожесточенное сопротивление частям 43-й армии. Тогда в форт были отправлены два немецких солдата с письменным предложением о сдаче. В результате 130 солдат и офицеров, оборонявших форт, сложили оружие и сдались в плен.

Но были и гарнизоны, оказавшие упорное сопротивление. Так, бой за форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» шел трое суток. В ходе артподготовки форт получил 73 попадания снарядами 280-мм калибра, однако крепостные стены выдержали большую часть попаданий. Уже в первый день штурма с помощью подручных средств штурмовые группы 43-й армии преодолели ров. В ходе боя уроженец Азербайджана лейтенант Мирза Джабиев и сержант Алексей Кондруцкий водрузили над фортом Красное знамя. Однако противник продолжал сопротивление. Лишь к 8 апреля остатки гарнизона в количестве около 100 человек сдались в плен, при этом около 200 немцев было убито. За штурм этого форта 15 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза - один из редких случаев столь массового награждения в истории войны.

Наиболее крупный успех был достигнут в полосе 11-й гвардейской армии генерала К.Н. Галицкого. Именно на этом участке были применены орудия калибром 305-мм, огонь которых деморализовал немцев. Форты № 8 и № 10, находившиеся на пути советских гвардейцев, были блокированы. На следующий день через проломы в стенах в форты зашли советские штурмовые группы, и после короткого боя немецкие гарнизоны сдались в плен. В первый день наступления 11-я гвардейская армия продвинулась на 4 км и очистила 43 квартала города. При этом 43-я и 50-я армии преодолели внешний обвод обороны Кенигсберга и продвинулись на 2 км.

Советское подразделение в уличном бою в Кенигсберге

7 апреля после улучшения погодных условий в сражение за Кенигсберг вступила советская авиация, выполнившая свыше 2,5 тыс. самолетовылетов. Бомбовые и штурмовые удары серьезно ослабили немецкую оборону. На допросе комендант крепости О. Ляш отмечал, что «бомбардировки русской авиации и сильный артиллерийский обстрел привели к тому, что оборонительные сооружения вскоре были разрушены, а воля солдат к сопротивлению – сломлена». Ведущую роль в этот день играли штурмовые отряды, которые вели бои в городских кварталах. Советская пехота продвигалась при поддержке танков, тяжелых САУ и минометов. За штурмовыми группами двигались подразделения закрепления и огнемётчики, которые зачищали территорию.

130 захваченных кварталов города в его северо-западной, северной и южной частях – таков был итог боя за день. Советские части овладели такими опорными пунктами немцев, как артиллерийский и машиностроительный заводы, а также сортировочная станция и железнодорожные мастерские. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, активно переходил в контратаки и всячески стремился замедлить советское продвижение. В плен немцы сдавались лишь в безвыходных ситуациях.

8 апреля части 11-й гвардейской армии вышли к центру города в районе реки Прегель. Используя плоты, бревна, а также бронетранспортеры-амфибии, действуя под прикрытием огня артиллерии и пулеметов, советские части форсировали реку. На одном из участков пехотинцы перешли реку по балкам полуразрушенного двухэтажного железнодорожного моста. По итогам дня гвардейцы генерала К.Н. Галицкого соединились с частями 43-й армии генерала А.П. Белобородова в кенигсбергском районе Амалиенау.

Гарнизон Кенигсберга оказался изолирован от Земландской группировки вермахта. Оборона города продолжала стремительно рушиться. За 8 апреля части 3-го Белорусского фронта овладели машиностроительным и газовым заводами, а также судостроительной верфью. Под контроль советских войск перешло 300 кварталов.

Утром 9 апреля немецкие части предпринял попытку вырваться из окружения и выйти в направлении Пиллау, однако все их атаки были отбиты. В свою очередь советские войска продвигались в центральных районах города и овладели Королевским замком, приблизившись к командному пункту кенигсбергской группировки. Позднее О. Ляш отмечал, что «9 апреля борьба вылилась в бои за отдельные опорные пункты, а руководить войсками становилось невозможно из-за рухнувших зданий». Полное окружение гарнизона, не знающий пощады огонь со стороны штурмующих, потеря управления, а также уничтожение складов гарнизона вынудили немецкого коменданта отправить к советскому командованию парламентеров для переговоров о сдаче города. Вместе с ними в штаб кенигсбергского гарнизона направились три советских офицера: подполковник Петр Яновский, капитаны Александр Федорко и Владимир Шпитальник. В их присутствии О. Ляш подписал приказ о капитуляции гарнизона, за что был заочно приговорен Гитлером к смертной казни. Отдельные немецкие подразделения продолжили сопротивление, однако к исходу 10 апреля они были уничтожены или взяты в плен.

В сводке Совинформбюро за 10 апреля 1945 года сообщалось, что в ходе сражения за Кенигсберг противник потерял 42 тыс. человек убитыми, а в плен сдались более 92 тыс. солдат и офицеров. Но это были предварительные данные. Позднее было установлено, что во фронтовой сети лагерей НКВД, госпиталях, разведорганах, а также на различных работах в воинских частях находилось 70546 немецких солдат и офицеров. Кроме того, согласно донесению советского коменданта генерал-майора М. Смирнова, в городе было захоронено 33778 немцев. Таким образом, потери немцев в сражении за Кенигсберг можно оценить в 30 тыс. убитых и 70 тыс. пленных. Эту цифру на допросе подтвердил и О. Ляш, который утверждал, что «под Кенигсбергом мы потеряли всю стотысячную армию».

Капитуляция гарнизона Кенигсберга

В ходе штурма 3-й Белорусский фронт потерял 3721 убитыми и пропавшими без вести, а также около 13 тыс. ранеными. Потери немцев в разы превысили потери советских войск, что говорит о выдающемся планировании и реализации операции. Красная армия овладела столицей Восточной Пруссии и крупнейшим узлом обороны немцев на Балтике. Взятие Кенигсберга означало, что советские войска овладели большей частью Восточной Пруссии. Потеря значительных сил и важной в военно-экономическом отношении области ускорила поражение Третьего рейха.

Согласно решениям Потсдамской конференции город Кенигсберг и одна треть территории Восточной Пруссии отошли к Советскому Союзу. В отличие от других территориальных приобретений СССР в Европе, они стали частью РСФСР, в составе которой была образована Кенигсбергская область. Благодаря этому Россия сегодня имеет незамерзающие порты на Балтике, а также военно-морскую базу в городе Балтийске (до 1946 года – Пиллау). В июле 1946 года после смерти Михаила Калинина город и область были переименованы в его честь.

Свежие комментарии