Чтобы понять, из чего состоит мир, физики выбрали довольно радикальный метод: нужно взять его мельчайшие «кирпичики», разогнать их до скорости, близкой к световой, и столкнуть. Из этого простого принципа родились самые большие и сложные машины в истории человечества — ускорители частиц.

Эти установки позволили нам найти бозон Хиггса, подтвердить существование кварков и смоделировать условия, царившие во Вселенной в первые мгновения после Большого взрыва.

Но как именно они работают? Все просто построено на фундаментальных силах природы.

Два главных инструмента: «толчок» и «поворот»

В основе любого ускорителя лежат два фундаментальных физических принципа, воплощённые в двух типах полей: электрическом и магнитном.

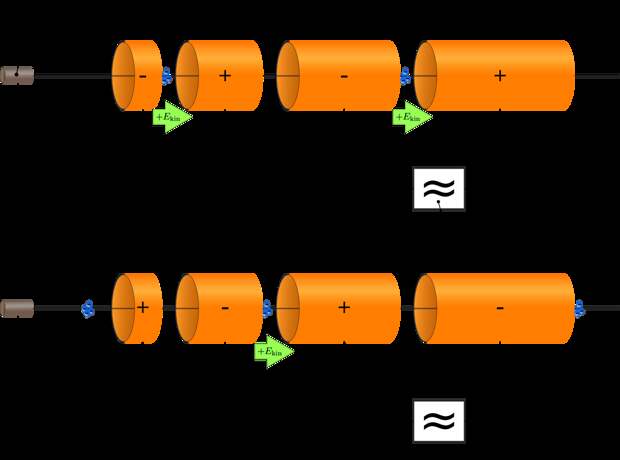

Электрическое поле — это двигатель. Его задача — передать заряженной частице, будь то протон или электрон, кинетическую энергию. Есть ряд полых камер, считайте труб. Когда частица влетает в первую, поле втягивает её, ускоряя. Как только она достигает середины, полярность поля мгновенно меняется, и оно начинает выталкивать частицу, придавая ей дополнительный импульс. Этот цикл повторяется в каждой следующей камере, и с каждым таким «толчком» скорость частицы нарастает. Кто увлекается электроникой, наверняка собирал миниатюрную пушку Гаусса на катушке и конденсаторе — принцип сильно упрощен, но примерно тот же.

Магнитное поле — это руль.

Само по себе оно не ускоряет частицы, но заставляет их изменять траекторию. Без мощных магнитов пучок частиц просто улетел бы по прямой и врезался в стенку ускорителя. Именно магнитное поле удерживает его на заданном пути.

Сочетание этих двух инструментов и определяет архитектуру коллайдеров.

От прямой к кольцу: эволюция энергии

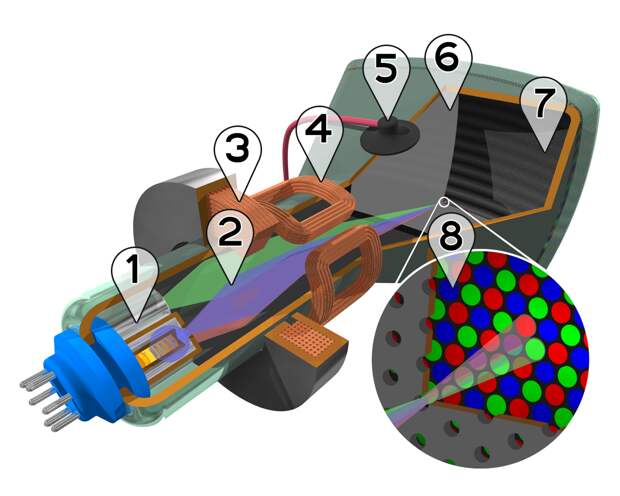

Самые первые ускорители были очень простыми. Кстати, у многих в доме стоял один из них — старый телевизор с электронно-лучевой трубкой. В нём пучок электронов ускорялся и врезался в люминофорный экран, заставляя его светиться.

Современные линейные ускорители, такие как 3-километровая установка SLAC в Калифорнии, используют тот же принцип, но в кратно больших масштабах. Тысячи последовательных камер разгоняют частицы на прямой дистанции.

Но у прямого пути есть предел. Чтобы достичь по-настоящему гигантских энергий, потребовалась бы установка длиной в десятки, а то и сотни километров. Решение простое: если нельзя удлинить прямую, нужно свернуть её в кольцо.

Так появились кольцевые ускорители, или синхротроны. В них частицы могут совершать миллионы оборотов, с каждым кругом получая новый «толчок» от электрического поля и наращивая энергию. Но здесь все усложняет фундаментальная проблема, описанная теорией относительности Эйнштейна.

С ростом скорости частица набирает не только энергию, но и релятивистскую массу — она становится тяжелее. А чем тяжелее объект, тем сложнее заставить его повернуть. Магнитное поле, которое отлично удерживало лёгкую частицу на старте, перестаёт справляться с ней, когда она приближается к скорости света. Чтобы пучок не сорвался с орбиты, мощность магнитов должна нарастать синхронно с энергией частиц. Отсюда и название — синхротрон.

Большой адронный коллайдер: фабрика новой физики

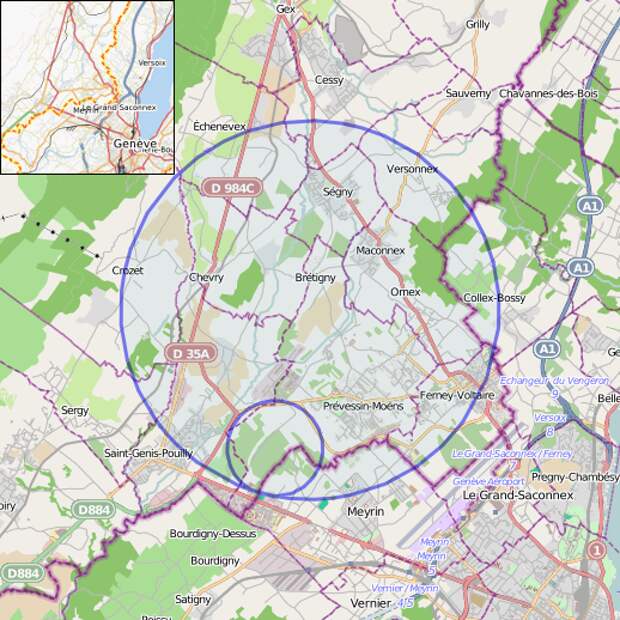

Вершиной этой технологии сегодня является Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРН. Это 27-километровое кольцо, уходящее на глубину 100 метров под землю на границе Швейцарии и Франции. Его сверхпроводящие магниты охлаждены до -271,3 °C.

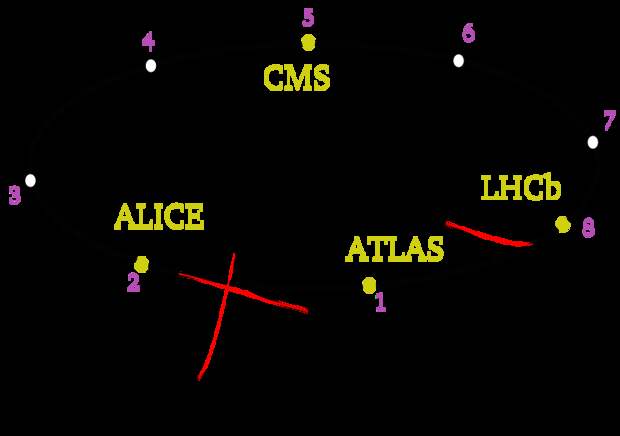

Внутри по двум вакуумным трубам в противоположных направлениях несутся пучки протонов, разогнанные до 99,9999991% скорости света. В нужный момент магниты сводят эти пучки в специальных точках, где и происходят лобовые столкновения.

Суммарная энергия такого столкновения — 14 тераэлектронвольт. Само по себе это немного, 1 ТэВ сопоставим с энергией летящего комара. Но вся эта энергия концентрируется в пространстве, в миллиарды раз меньшем, чем булавочная головка. Плотность энергии становится настолько большой, что на кратчайший миг воссоздаются условия, приближенные к существовавшим в первые доли секунды после Большого взрыва.

Что происходит в момент удара?

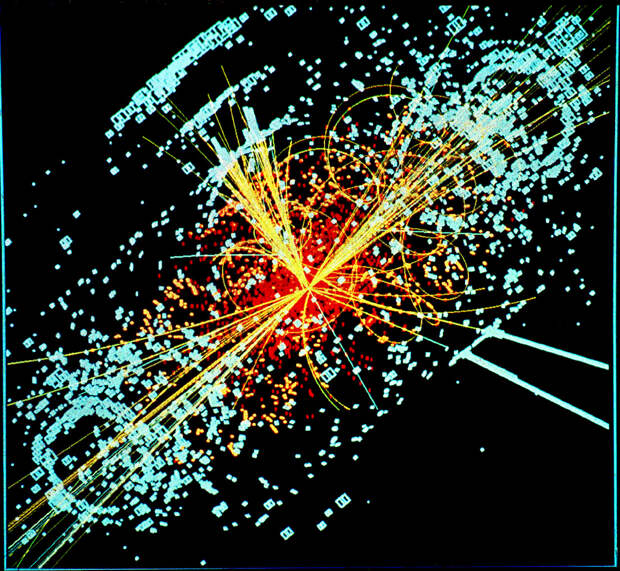

Согласно знаменитой формуле E=mc², энергия может превращаться в массу, и наоборот. В точке столкновения колоссальная кинетическая энергия протонов материализуется, порождая из вакуума новые, часто нестабильные и экзотические частицы, которые не наблюдаются в обычных условиях.

Гигантские детекторы, установленные вокруг точек столкновения, фиксируют траектории, энергию и заряды этих новорождённых частиц. Анализируя эти следы, учёные восстанавливают картину произошедшего и проверяют фундаментальные теории о строении материи.

Источник: commons.wikimedia.org

Свежие комментарии