Слова «таяние вечной мерзлоты» сегодня звучат как тревожный рефрен в сводках о климатических изменениях. Мы привыкли воспринимать этот процесс как одну из угроз нашего времени — гигантский резервуар замороженного углерода, который вот-вот вырвется на свободу. Но чтобы понять, что ждет нас в будущем, порой нужно заглянуть в «медицинскую карту» планеты.

Новое исследование шведских ученых из Гётеборгского университета, опубликованное в Science Advances, делает именно это — и выводы заставляют по-новому взглянуть на климатические драмы далекого прошлого. Оказывается, вечная мерзлота уже играла роль главного виновника в резком потеплении, последовавшем за последним ледниковым периодом.Океан под подозрением: старая версия событий

Долгое время в климатологии доминировала довольно стройная теория. Ледниковый период. Планета скована льдом, океаны холодны. Холодная вода, подобно плотно закрытой бутылке с газировкой, способна удерживать в себе огромное количество растворенных газов, включая углекислый.

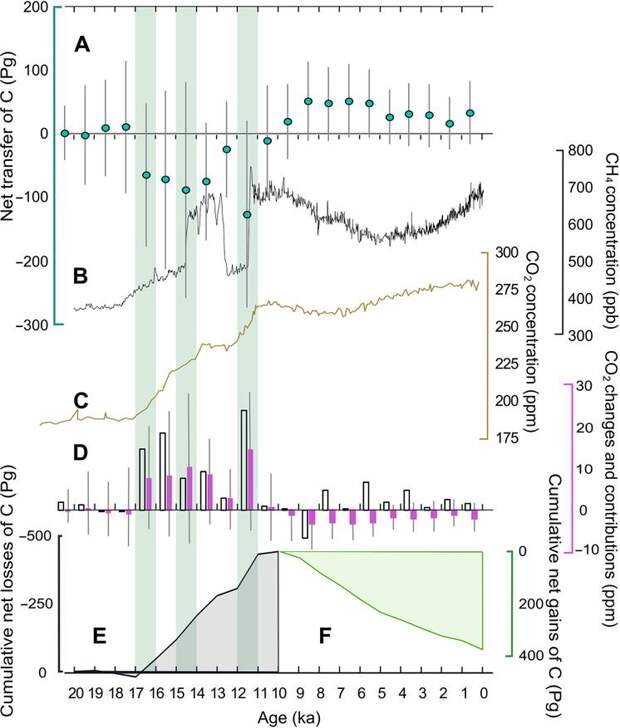

Затем наступает потепление. Ледники отступают, солнце прогревает воды, и океан, словно открытая бутылка, начинает «выдыхать» накопившийся CO₂ в атмосферу. Уровень углекислого газа растет, усиливая парниковый эффект и подталкивая планету к теплому межледниковью. Эта модель объясняла многое, в том числе и данные ледяных кернов, показывающие рост концентрации CO₂ с 180 ppm (частей на миллион) на пике оледенения до 270 ppm в стабильный теплый период.

Океан считался главным действующим лицом. Но, как выяснилось, у него был могущественный сообщник.След ведет на север: забытый источник углерода

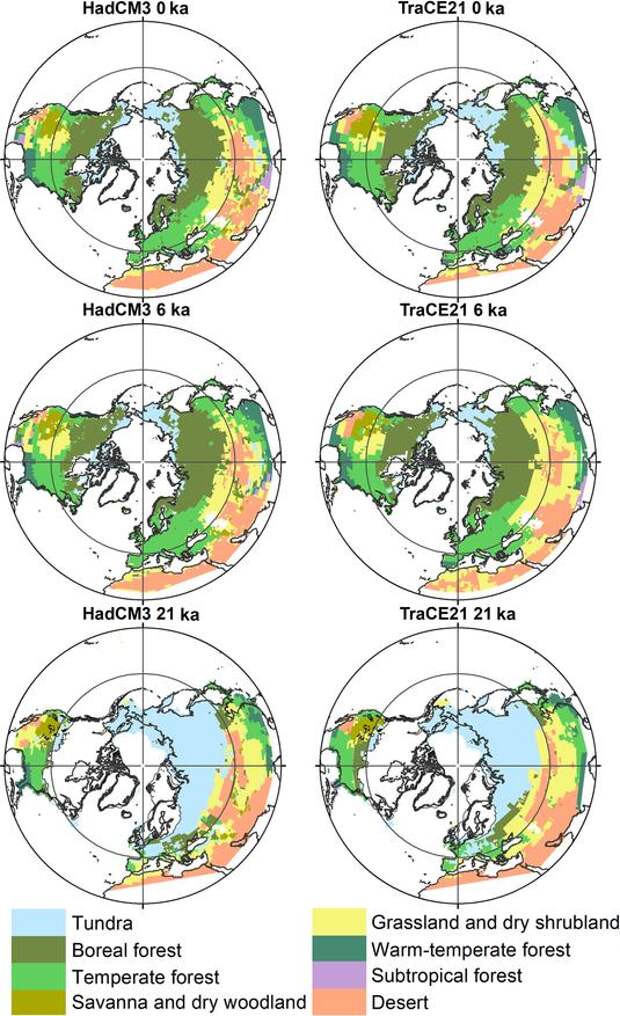

Команда под руководством Амели Линдгрен решила сместить фокус с океанических глубин на сушу Северного полушария. Используя мощный арсенал современных методов — от анализа древней пыльцы до сложного климатического моделирования, — ученые реконструировали растительный покров планеты за последние 21 000 лет. А зная, какие растения где росли, можно с высокой точностью оценить, сколько органического углерода было запасено в почве.

Результаты оказались ошеломляющими. Исследование показало, что суша к северу от тропика Рака, огромные территории Евразии и Северной Америки, после отступления ледника выбросила в атмосферу колоссальное количество углерода. По их оценкам, на долю этого наземного источника пришлось почти половина всего прироста CO₂ в атмосфере в тот период. Океан был смещен с пьедестала единственного виновника.

Как работает «вечная» морозильная камера?

В чем же заключался механизм этого гигантского выброса? Чтобы понять это, нужно представить себе ландшафт ледникового периода. На краю гигантских ледниковых щитов простирались холодные степи и тундростепи. Летом здесь буйно росла трава и другая растительность, активно поглощая CO₂ из атмосферы. Но зимы были суровыми, а земля — скована вечной мерзлотой.

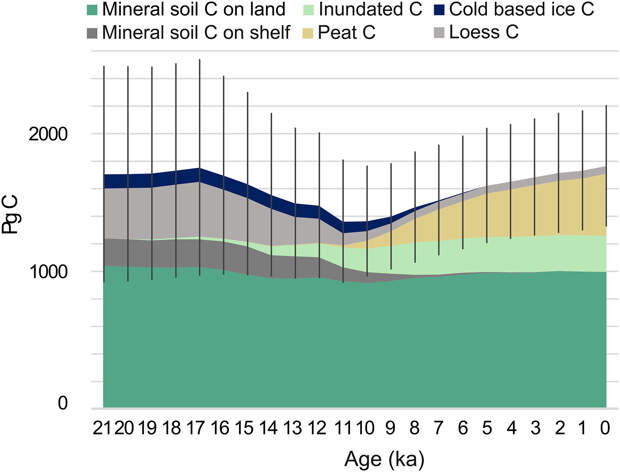

Отмершая органика не успевала полностью разложиться, как это происходит в теплом климате. Она вмерзала в почву, консервируясь в холоде. С ледников постоянно дули сильные ветры, которые несли мельчайшую каменную пыль. Эта пыль, называемая лёсс, оседала поверх замороженной органики, создавая слой за слоем своеобразный «слоеный пирог» из углерода и минералов. За тысячи лет такие отложения в некоторых местах достигли десятков метров в толщину. Вечная мерзлота работала как гигантская природная морозильная камера, тысячелетиями складируя углерод, изъятый из атмосферы.

Но когда около 17 000 лет назад началось потепление, эта «камера» дала сбой. Мерзлота начала оттаивать. Миллиарды микроорганизмов, дремавших в холоде, пробудились и с жадностью набросились на легкодоступную пищу — тысячи лет законсервированной органики. Продуктом их жизнедеятельности и стал углекислый газ, который в огромных количествах начал поступать в атмосферу.

Спасительный баланс: почему всё не вышло из-под контроля?

Но здесь возникает логичный вопрос. Если таяние мерзлоты вызвало такой мощный выброс, почему уровень CO₂ стабилизировался на отметке 270 ppm и не продолжил расти дальше? Ответ на этот вопрос показывает, насколько сложны и элегантны природные системы обратной связи.

Планета нашла способ компенсировать эти выбросы. По мере отступления гигантских ледниковых щитов, которые покрывали Скандинавию и Канаду, освобождались огромные участки суши. В низинах и впадинах, оставленных ледником, образовывались болота и торфяники. Эти новые экосистемы стали работать как гигантские углеродные губки, активно поглощая CO₂ из атмосферы и консервируя его в виде торфа. Со временем поглощающая способность новых торфяников фактически уравновесила выбросы из тающей мерзлоты. Установился новый природный баланс.

Уроки прошлого для тревожного будущего

История древнего потепления — это не просто занимательный факт из палеоклиматологии. Это прямой и довольно грозный урок для современности. Сегодня, когда концентрация CO₂ в атмосфере из-за деятельности человека подскочила с доиндустриальных 280 ppm до 420 ppm, «спящий гигант» вечной мерзлоты снова пробуждается.

Но условия кардинально изменились. В прошлый раз у планеты был спасательный механизм: отступающие ледники освобождали новые земли, где могли формироваться поглощающие углерод торфяники. Сегодня никакого «бонуса» в виде новых территорий у нас нет. Напротив, из-за повышения уровня мирового океана мы теряем прибрежные земли, в том числе и заболоченные.

Получается, что природный процесс, который 11 000 лет назад был скомпенсирован другими естественными факторами, сегодня накладывается на антропогенные выбросы в мире, где защитные механизмы планеты ослаблены. Мы рискуем запустить ту же углеродную цепную реакцию, но уже без предохранителя. Древняя история таяния мерзлоты показывает, насколько мощной силой она является. И это знание превращает абстрактные графики роста температур в гораздо более осязаемую и тревожную реальность.

Источник: www.flickr.com

Свежие комментарии