Чувство, когда глаза слипаются, а мозг отказывается обрабатывать информацию, знакомо каждому. Мы называем это усталостью и знаем единственное лекарство — сон. Но почему он так необходим? Десятилетиями наука предлагала разные ответы: сон нужен для сортировки воспоминаний, для «очистки» мозга от метаболических отходов, для восстановления мышц.

Все эти теории верны, но они описывают следствия, а не первопричину. Они не объясняют то непреодолимое, почти физическое давление, которое заставляет нас отключаться.Новое исследование учёных из Оксфордского университета, опубликованное в престижном журнале Nature, предлагает поразительно простое и элегантное объяснение. Похоже, главная причина, по которой мы спим, — это фундаментальный механизм самосохранения наших клеток, защищающий их от энергетической перегрузки.

Энергетический сбой в масштабе клетки

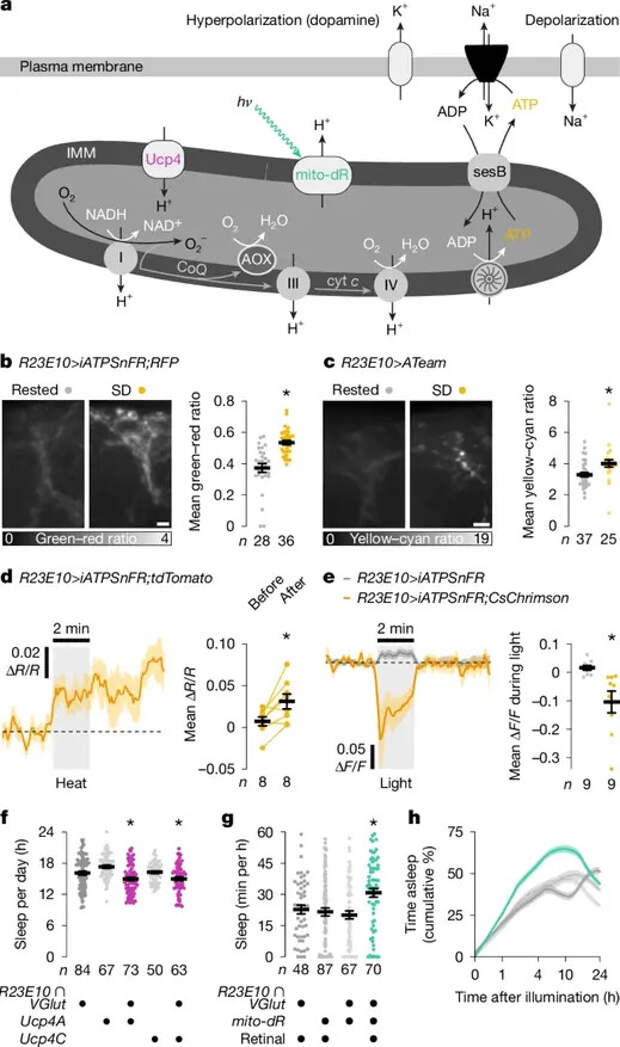

Чтобы понять суть открытия, нужно заглянуть внутрь практически любой клетки нашего тела. Там находятся митохондрии — микроскопические «энергетические станции». Их работа — аэробный метаболизм: они берут кислород, который мы вдыхаем, и питательные вещества из пищи, чтобы произвести АТФ (аденозинтрифосфат) — универсальную энергетическую валюту жизни. Без этого процесса мы бы не смогли ни думать, ни двигаться.

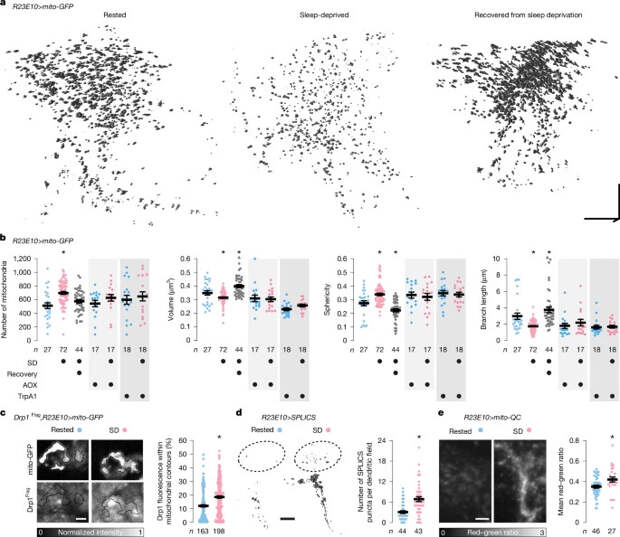

Команда под руководством профессора Геро Мизенбёка обнаружила, что проблема возникает не тогда, когда энергии не хватает, а, наоборот, когда её становится слишком много. В определённых нейронах мозга, отвечающих за регуляцию сна, интенсивная работа приводит к тому, что митохондрии начинают функционировать на пределе своих возможностей.

Представьте себе электростанцию, на которую подали слишком много топлива. Система перегревается и начинает работать нестабильно. Нечто подобное происходит и в клетке: перегруженные митохондрии начинают «протекать» — терять электроны. Эти «беглые» электроны тут же вступают в реакцию с кислородом, образуя так называемые активные формы кислорода (АФК).

АФК — это настоящие молекулярные вандалы. Они химически агрессивны и способны повреждать всё, с чем соприкасаются: клеточные мембраны, белки и даже ДНК. Накопление таких повреждений — один из ключевых факторов старения и развития многих заболеваний.

Когда предохранитель выбивает

И вот здесь начинается самое интересное. Организм придумал гениальное решение. Оксфордские исследователи выяснили, что специализированные нейроны, управляющие сном, ведут себя как сверхчувствительные биологические датчики. Они непрерывно измеряют уровень этой самой «утечки электронов».

Как только количество АФК превышает безопасный порог, эти нейроны срабатывают подобно автоматическому предохранителю в электрощитке. Они принудительно запускают каскад реакций, который погружает мозг (и весь организм) в сон. Это не просто отдых — это аварийное отключение системы для предотвращения катастрофы. Сон даёт митохондриям время «остыть», восстановить баланс и прекратить опасную утечку.

Но как доказать такую смелую гипотезу? Учёные провели изящный эксперимент на плодовых мушках дрозофилах, чей механизм регуляции сна удивительно похож на человеческий.

- Во-первых, они научились искусственно увеличивать и уменьшать поток электронов в митохондриях ключевых нейронов. Результат был однозначным: чем выше была энергетическая нагрузка и «утечка», тем дольше спали мушки.

- Во-вторых, в самом элегантном тесте они полностью заменили биохимическую энергию на световую (метод, известный как оптогенетика). Направляя свет на нейроны, они заставляли их работать и генерировать энергию. И снова тот же эффект: больше энергии — сильнее утечка, крепче сон.

Это доказывает, что триггером является не какой-то конкретный гормон усталости, а сам физический процесс энергетического дисбаланса.

От мушек до человека: что это значит для нас?

Хотя исследование проводилось на мушках, его выводы имеют огромное значение для понимания биологии человека. Эта теория элегантно объясняет несколько давно известных, но не до конца понятых явлений.

- Связь метаболизма и продолжительности жизни. Мелкие животные (вроде мышей) имеют очень быстрый метаболизм — они потребляют много кислорода на грамм веса. И они, как правило, спят гораздо больше, а живут меньше. Теперь понятно почему: их «энергетические станции» работают с постоянной перегрузкой, генерируя больше повреждений и требуя более частого «отключения» для ремонта.

- Хроническая усталость при болезнях. Люди с митохондриальными заболеваниями страдают от изнурительной слабости, даже если не прилагают никаких физических усилий. Новая теория даёт этому прямое объяснение: их митохондрии неэффективны и «протекают» даже при низкой нагрузке. Их клеточные «предохранители» постоянно находятся на грани срабатывания, вызывая перманентное чувство усталости.

- Сон и старение. Процесс старения во многом связан с накоплением клеточных повреждений от АФК. Сон, получается, — это наш главный ежедневный ритуал борьбы со старением на самом фундаментальном уровне.

Эта работа меняет сам взгляд на природу сна. Это не пассивное состояние, а активный, жизненно важный процесс защиты от клеточного саморазрушения. Каждый вечер, когда нас неумолимо тянет в кровать, это не просто каприз мозга. Это сигнал тревоги от миллиардов крошечных электростанций, которые просят дать им передышку, чтобы завтра они снова могли снабжать нас энергией для жизни.

Свежие комментарии