Мы привыкли думать о глобальных проблемах через призму климата. Тающие ледники, рекордно жаркие летние месяцы, уровень CO₂ в атмосфере — эти темы доминируют в новостной повестке. Но что, если я скажу вам, что существует другая, не менее серьёзная и, возможно, более фундаментальная угроза? Проблема, которая назревала веками, и сегодня она ставит под вопрос саму способность нашей планеты поддерживать жизнь в том виде, в котором мы её знаем.

Новое исследование, проведённое Потсдамским институтом изучения последствий изменения климата, рисует тревожную картину. Согласно их данным, 60% всей суши на Земле уже вышли за пределы «безопасной зоны». Это не просто абстрактная цифра. Это вердикт состоянию глобальной биосферы — живой оболочки планеты, от здоровья которой зависит абсолютно всё.

Что такое «функциональная целостность» и почему это важно?

Давайте на секунду представим Землю как живой организм. У этого организма есть свой метаболизм, основанный на фотосинтезе. Растения, от крошечных водорослей до гигантских секвой, поглощают солнечный свет, воду и углекислый газ, создавая энергию, которая питает практически все экосистемы. Этот процесс не просто даёт нам кислород и пищу; он управляет глобальными циклами воды, углерода и азота — фундаментальными процессами, делающими нашу планету обитаемой.

Именно эту способность растительного мира саморегулироваться и поддерживать стабильность планеты учёные называют «функциональной целостностью биосферы». Это один из ключевых «планетарных рубежей» — своего рода предохранителей, которые нельзя срывать, если мы хотим сохранить цивилизацию.

Проблема в том, что мы давно перестали быть просто пассивными наблюдателями. Мы активно вмешиваемся в этот метаболизм. Мы вырубаем леса под пашни, строим города, забираем огромную долю произведённой растениями биомассы для своих нужд — от еды до топлива. И в какой-то момент система начинает давать сбой. Именно этот сбой и измерили исследователи.

Два зеркала для больной планеты

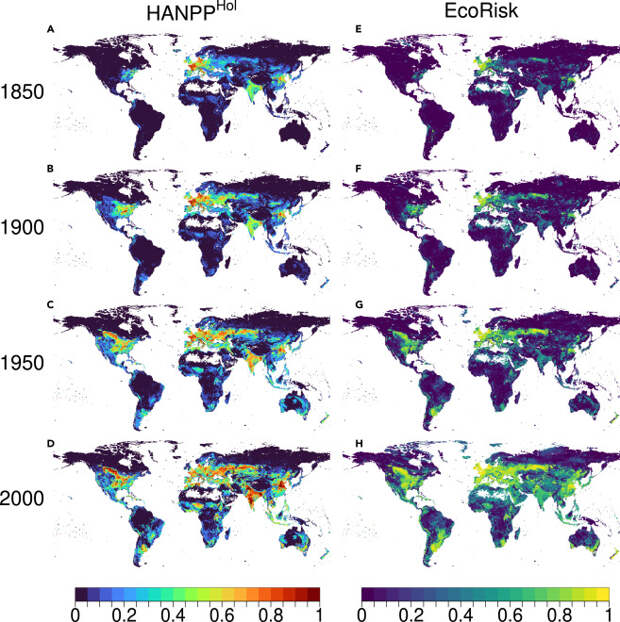

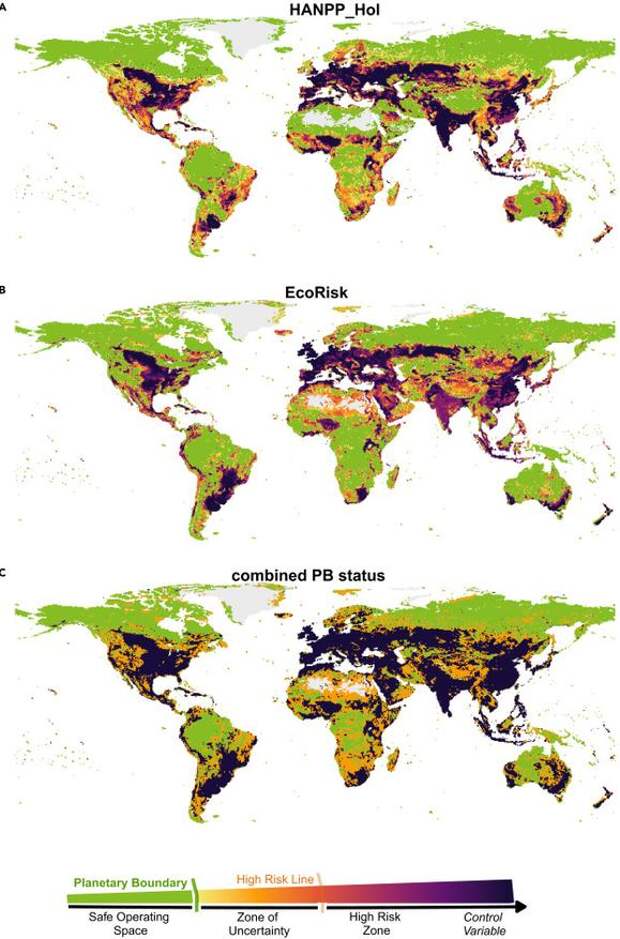

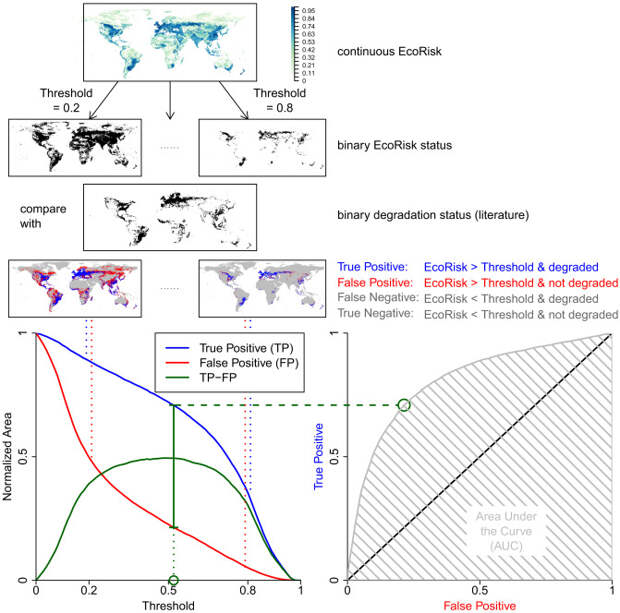

Как можно измерить здоровье целой планеты? Учёные подошли к задаче с двух сторон, создав два мощных индикатора, которые, как два зеркала, отражают наше воздействие.

- Счёт за биомассу. Первый индикатор довольно прост для понимания. Он показывает, какую долю всей энергии, произведённой растениями (биомассы), человечество забирает себе. Подумайте об этом так: природа создаёт определённый объём «продукта», а мы его потребляем. Сюда входит всё: урожай с полей, древесина для строительства, трава для скота. Когда мы забираем слишком много, экосистемам просто не остаётся ресурсов для поддержания собственных жизненно важных процессов.

- Индикатор хаоса. Второй показатель куда сложнее. Он отслеживает не то, сколько мы берём, а то, как система на это реагирует. Он фиксирует признаки дестабилизации: нарушаются ли круговороты воды и питательных веществ? Меняется ли структура растительности? По сути, это медицинская карта экосистемы, показывающая симптомы её болезни. Когда эти симптомы становятся критическими, экосистема рискует внезапно и необратимо измениться.

Объединив эти два подхода, исследователи смогли создать беспрецедентно детальную карту здоровья планеты, разделив всю сушу на три зоны: безопасную, зону риска и зону высокого риска. И результаты, честно говоря, ошеломляют.

Путешествие в прошлое: когда всё пошло не так?

Самое интересное в этом исследовании — его историческая глубина. Благодаря компьютерному моделированию учёные смогли заглянуть в прошлое, вплоть до 1600 года. И выяснилось, что проблемы начались задолго до изобретения парового двигателя и массового сжигания ископаемого топлива.

Уже к 1900 году, на заре индустриальной эпохи, 37% суши находились в зоне риска, а 14% — в зоне высокого риска. Главным виновником была не промышленность, а сельское хозяйство. Расширение пахотных земель в Европе, Азии и Северной Америке стало первым мощным ударом по функциональной целостности биосферы. Оказывается, мы начали «ломать» планету задолго до того, как осознали проблему изменения климата.

Сегодня эти цифры выглядят ещё более пугающе: 60% суши вышли из безопасной зоны, а 38% — почти две пятых — находятся в состоянии высокого риска. Это территории, где природные системы настолько перегружены, что их способность к саморегуляции практически исчерпана.

Что дальше? Глобальный вызов на двух фронтах

Это исследование — не просто очередная страшилка. Это фундаментальный сдвиг в нашем понимании глобальных угроз. Оно доказывает, что бороться с изменением климата в отрыве от защиты биосферы — всё равно что лечить симптомы, игнорируя саму болезнь.

Здоровые леса, луга и болота — это не просто красивые пейзажи. Это наши главные союзники в борьбе с глобальным потеплением, ведь они являются мощнейшими поглотителями углерода. Разрушая их, мы не только теряем биоразнообразие, но и подрываем способность планеты справляться с избытком CO₂.

Как отмечает один из авторов исследования, директор PIK Йохан Рокстрём, правительствам пора перестать рассматривать эти проблемы по отдельности. Защита климата и защита биосферы — это две стороны одной медали. Нельзя добиться успеха на одном фронте, потерпев поражение на другом.

Возможно, нам пора научиться смотреть на Землю не как на склад ресурсов, а как на сложную, взаимосвязанную живую систему. Систему, у которой, как мы теперь знаем, есть свои пределы прочности. И мы подошли к ним вплотную.

Свежие комментарии